C’era una volta un libro che si chiamava “Non credere di avere diritti” della Libreria delle donne di Milano (Rosenberg & Sellier) che spiegava come inseguire l’uguaglianza tout court significasse per le donne rimanere subalterne all’ordine patriarcale: un libro che elencando le conquiste fatte fino a quel momento (1987), spiegava che l’emancipazione senza un cambiamento strutturale della società basata su un potere maschile, non era sufficiente a cambiare la condizione delle donne in maniera profonda: conquiste che, sebbene ne avessero migliorato le condizioni di vita, non avevano intaccato quello che era, e continuava a essere, il nodo del potere maschile e il suo esercizio.

Un titolo che riprendeva un’annotazione di Simone Weil del 1941 in cui esortava a non puntare su una politica di rivendicazioni ma a tenere aperto l’orizzonte del diritto e della giustizia, scrivendo: “Non credere di avere dei diritti. Cioè, non offuscare o deformare la giustizia, ma non credere che ci si possa legittimamente aspettare che le cose avvengano in maniera conforme alla giustizia; tanto più che noi stessi siamo ben lungi dall’essere giusti”. Diritti sui quali sempre Luisa Muraro, in “Tre lezioni sulla differenza sessuali e altri scritti” (Orthotes Editrice, 2011) e rileggendo “Le tre ghinee” di Virginia Woolf , avverte come sulla “problematica dei diritti, cioè la politica come noi la vogliamo, non basata sui diritti ma sulla libertà e sulla forza che può venire dai rapporti tra donne”, “il supremo diritto conquistato dalle donne è quello di poter vivere senza dipendere dal rapporto personale con questo o con quell’uomo: padre, marito, figli”.

Un titolo che riprendeva un’annotazione di Simone Weil del 1941 in cui esortava a non puntare su una politica di rivendicazioni ma a tenere aperto l’orizzonte del diritto e della giustizia, scrivendo: “Non credere di avere dei diritti. Cioè, non offuscare o deformare la giustizia, ma non credere che ci si possa legittimamente aspettare che le cose avvengano in maniera conforme alla giustizia; tanto più che noi stessi siamo ben lungi dall’essere giusti”. Diritti sui quali sempre Luisa Muraro, in “Tre lezioni sulla differenza sessuali e altri scritti” (Orthotes Editrice, 2011) e rileggendo “Le tre ghinee” di Virginia Woolf , avverte come sulla “problematica dei diritti, cioè la politica come noi la vogliamo, non basata sui diritti ma sulla libertà e sulla forza che può venire dai rapporti tra donne”, “il supremo diritto conquistato dalle donne è quello di poter vivere senza dipendere dal rapporto personale con questo o con quell’uomo: padre, marito, figli”.

“Basarsi sui diritti è un fondamento precario, per Virginia Woolf è necessario che non ci sia dipendenza materiale da un uomo”

in quanto se “i diritti hanno spesso questo statuto di cose concesse e ritirabili”, “il diritto a guadagnarsi da vivere, Virginia Woolf è sicura che le donne non se lo faranno portare via”, e quindi “Altri diritti non servono”. Ma siamo sicure che sia ancora così? O siamo tornate un po’ indietro? È vero che le donne hanno acquisito il diritto supremo a non dipendere da nessuno ma è anche vero che nel tempo questo diritto è stato intaccato pesantemente e, tra spinte e controspinte, non ha comunque risolto quella discriminazione basata su un rapporto sbilanciato tra i sessi che essendo espressione concreta della violenza maschile nel suo esercizio del potere, respinge con forza e combatte in prima linea (e con strumenti propri di un potere coercitivo) quella libertà delle donne di cui parlava Woolf. Insomma, le donne, grazie a questo diritto supremo, sono diventate libere davvero?

Anna Simone in “Sessismo democratico” avverte chi pensa che le donne siano ormai libere di costruire pensieri, opinioni, storia, ridisegnando la mappa di un potere “al femminile”, si sbaglia perché le libertà acquisite negli ultimi 30 anni non sono bastate a rendere le donne soggetti, e quindi agenti, in un quadro di potere che ripropone “rigide ripartizioni che, a loro volta, generano procedure di esclusione e interdetti orientati ad assimilare la costruzione stessa dei discorsi alla funzionalità del sapere-potere” (Foucault). Un potere che decide in base a parametri di scelta che confermano un diretto sostegno al potere stesso. Simone spiega come il potere maschile “democratico” usi il corpo femminile, comprendendo al suo interno le conquiste delle donne in questo ultimo scorcio di secolo e piegandole docilmente a nuovi (vecchi) stereotipi in cui sono comunque rintracciabili i tre grandi filoni: del femminile (cura e protezione), del femminino (femme fatale mangiatrice di uomini) e del femminismo (donne esigenti e rompiscatole). Il neo-patriarcato usa così la stessa libertà femminile a fini strumentali facendo del corpo delle donne, adesso come prima, una tavola su cui è sempre l’uomo a spostare le pedine: un “ritorno al patriarcato sotto nuove vesti” con una strumentalizzazione che non è sempre chiara neanche alle donne più consapevoli.

Anna Simone in “Sessismo democratico” avverte chi pensa che le donne siano ormai libere di costruire pensieri, opinioni, storia, ridisegnando la mappa di un potere “al femminile”, si sbaglia perché le libertà acquisite negli ultimi 30 anni non sono bastate a rendere le donne soggetti, e quindi agenti, in un quadro di potere che ripropone “rigide ripartizioni che, a loro volta, generano procedure di esclusione e interdetti orientati ad assimilare la costruzione stessa dei discorsi alla funzionalità del sapere-potere” (Foucault). Un potere che decide in base a parametri di scelta che confermano un diretto sostegno al potere stesso. Simone spiega come il potere maschile “democratico” usi il corpo femminile, comprendendo al suo interno le conquiste delle donne in questo ultimo scorcio di secolo e piegandole docilmente a nuovi (vecchi) stereotipi in cui sono comunque rintracciabili i tre grandi filoni: del femminile (cura e protezione), del femminino (femme fatale mangiatrice di uomini) e del femminismo (donne esigenti e rompiscatole). Il neo-patriarcato usa così la stessa libertà femminile a fini strumentali facendo del corpo delle donne, adesso come prima, una tavola su cui è sempre l’uomo a spostare le pedine: un “ritorno al patriarcato sotto nuove vesti” con una strumentalizzazione che non è sempre chiara neanche alle donne più consapevoli.

Su questo terreno si muove un sessismo che, democraticamente, mentre con una mano accarezza i nuovi ruoli che le donne hanno faticosamente conquistato, impartisce posizioni, differenziazioni, caselle che nulla hanno a che vedere con la libertà delle donne. Una riflessione che conferma la precarietà dei diritti e della pura rivendicazione della Libreria delle donne e di Luisa Muraro, mettendo in guardia le donne stesse, nel quadro di quei diritti acquisiti ma regolamentati dal potere maschile, rispetto a una vera e libera indipendenza basata su una reale autodeterminazione delle donne.

Riflessione che suggerisce un pensiero anche sullo stato attuale, compreso l’erosione sostanziale di quel diritto supremo dell’indipendenza che nella realtà vede le donne sempre più, e oggettivamente, messe in una condizione di esclusione acuita da esigenze legate a una crisi economica in cui sono loro le prime a essere messe alla porta: il tutto accompagnato dal ripristino anche teorico, dello stereotipo della donna che sta a casa e fa figli, con un attacco plateale anche a quei diritti che pur non essendo risolutivi, hanno permesso una vita diversa a moltissime donne.

Riflessione che suggerisce un pensiero anche sullo stato attuale, compreso l’erosione sostanziale di quel diritto supremo dell’indipendenza che nella realtà vede le donne sempre più, e oggettivamente, messe in una condizione di esclusione acuita da esigenze legate a una crisi economica in cui sono loro le prime a essere messe alla porta: il tutto accompagnato dal ripristino anche teorico, dello stereotipo della donna che sta a casa e fa figli, con un attacco plateale anche a quei diritti che pur non essendo risolutivi, hanno permesso una vita diversa a moltissime donne.

la questione dei diritti non è sovrapponibile a quella della libertà e autodeterminazione

come è fuori discussione che le conquiste delle donne nel corso degli ultimi due secoli siano comunque state regimentate da un potere maschile al fine di renderle il meno eversive possibili – e che ha continuato a esercitare le sue forme di violenza che vanno dalla discriminazione fino alla soppressione fisica. Detto ciò è pur vero che quei diritti, rivendicati e conquistati, sono stati e continuano a essere una base importante per affermare bisogni fondamentali: come il diritto all’aborto, quello dell’indipendenza economica con parità di salario e di mansioni, fino al diritto di vivere una vita libera dalla violenza maschile, e di esprimere una sessualità e un diritto all’autodeterminazione a partire dal proprio corpo.

Desideri e bisogni senza i quali sarebbe difficile pensare di costruire anche il resto, e che malgrado non siano l’obiettivo primario per una reale affermazione di libertà, sono oggi rimessi gravemente in discussione, e quindi affatto scontati, come dimostra l’attacco globale alla salute delle donne, il tentativo dei governi di gestire una crisi economica intaccando il diritto al lavoro delle donne stesse cercando di rimandarle a casa a fare figli e ai lavori di cura con un grosso risparmio anche in materia di welfare, fino al tentativo di arginare la violenza in maniera paternalistica, ma soprattutto inefficace, senza affrontare il vero nodo (culturale) di una società che condona la violenza maschile come un ingrediente normale nella vita di una donna.

Desideri e bisogni senza i quali sarebbe difficile pensare di costruire anche il resto, e che malgrado non siano l’obiettivo primario per una reale affermazione di libertà, sono oggi rimessi gravemente in discussione, e quindi affatto scontati, come dimostra l’attacco globale alla salute delle donne, il tentativo dei governi di gestire una crisi economica intaccando il diritto al lavoro delle donne stesse cercando di rimandarle a casa a fare figli e ai lavori di cura con un grosso risparmio anche in materia di welfare, fino al tentativo di arginare la violenza in maniera paternalistica, ma soprattutto inefficace, senza affrontare il vero nodo (culturale) di una società che condona la violenza maschile come un ingrediente normale nella vita di una donna.

Diritti che hanno permesso e permettono a molte donne di affrontare un percorso personale di autodeterminazione e di superamento di condizioni fortemente discriminate, in un contesto dove la disparità dei rapporti di potere tra uomini e donne è ancora vivo e abbraccia tutti i luoghi del mondo, nessuno escluso, compresi anche quei paesi che hanno raggiunto una certa parità sul piano sociale e politico (che dimostrano che la strada da fare è ancora lunga e tortuosa).

La violenza maschile sulle donne, che attraversa tutti i luoghi del Pianeta senza distinzione di età, classe sociale, cultura e religione, diventa così paradigma per saggiare la vera condizione delle donne nella realtà che in finale si concretizza in una estesa, quanto strutturale, discriminazione del genere femminile che, da un minimo di esclusione a un massimo di soppressione fisica (femminicidio), e con diverse forme, è presente ovunque nel mondo con stereotipi che permeano trasversalmente ogni essere umano. La violenza maschile diventa così la cartina di tornasole sulla vera condizione delle donne – anche di quelle che pensano di non averla mai vissuta in nessuna forma – e rappresenta bene il terreno su cui ci muoviamo e in cui le donne fanno molta più fatica a vivere: un panorama così pervasivo da sembrare quasi impossibile ma che presenta un fenomeno planetario di discriminazione profonda che va dalla violenza domestica – presente in tutto il mondo come la forma più pervasiva – alle mutilazioni genitali, fino alla schiavitù sessuale, la tratta, i matrimoni precoci e forzati, il gendercidio, lo stupro di guerra, e così via. Situazioni concrete che nessuna di noi, purtroppo, si inventa per il piacere di narrare donne vittime di violenza:

La violenza maschile sulle donne, che attraversa tutti i luoghi del Pianeta senza distinzione di età, classe sociale, cultura e religione, diventa così paradigma per saggiare la vera condizione delle donne nella realtà che in finale si concretizza in una estesa, quanto strutturale, discriminazione del genere femminile che, da un minimo di esclusione a un massimo di soppressione fisica (femminicidio), e con diverse forme, è presente ovunque nel mondo con stereotipi che permeano trasversalmente ogni essere umano. La violenza maschile diventa così la cartina di tornasole sulla vera condizione delle donne – anche di quelle che pensano di non averla mai vissuta in nessuna forma – e rappresenta bene il terreno su cui ci muoviamo e in cui le donne fanno molta più fatica a vivere: un panorama così pervasivo da sembrare quasi impossibile ma che presenta un fenomeno planetario di discriminazione profonda che va dalla violenza domestica – presente in tutto il mondo come la forma più pervasiva – alle mutilazioni genitali, fino alla schiavitù sessuale, la tratta, i matrimoni precoci e forzati, il gendercidio, lo stupro di guerra, e così via. Situazioni concrete che nessuna di noi, purtroppo, si inventa per il piacere di narrare donne vittime di violenza:

una violenza a cui anche donne vincenti non sono esenti

Come indicato dalle statistiche di Morten Kjærum, Direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i Diritti fondamentali, in Europa non solo il lavoro ma anche un alto grado di istruzione e un posto da manager o una posizione sociale di rilievo con posti apicali, cioè neanche la totale autonomia e quel diritto supremo di indipendenza, rende le donne immuni dalla violenza che, anzi, in luoghi come questi si esprime a volte in maniera più brutale. Cosa c’è di meglio che sottomettere una donna indipendente e autorevole per ribadire la supremazia del potere maschile? Donne che pur non appartenendo allo stilema di vittima, vengono devastate da questa violenza che spesso sfiora la tortura.

Giorni fa TK Brambilla scriveva fa sul sito della Libreria delle donne che “I centri antiviolenza ci raccontano infatti che vittime di violenza maschile tra le mura domestiche sono anche donne che potremmo chiamare “vincenti”, donne che hanno studiato, che occupano posti di lavoro di rilievo, donne che si muovono nel mondo con coraggio. E magari è proprio questo loro volere essere libere a scatenare la violenza degli uomini che non accettano la libertà femminile.

Sappiamo che il momento di maggiore rischio per le donne è quando vanno via

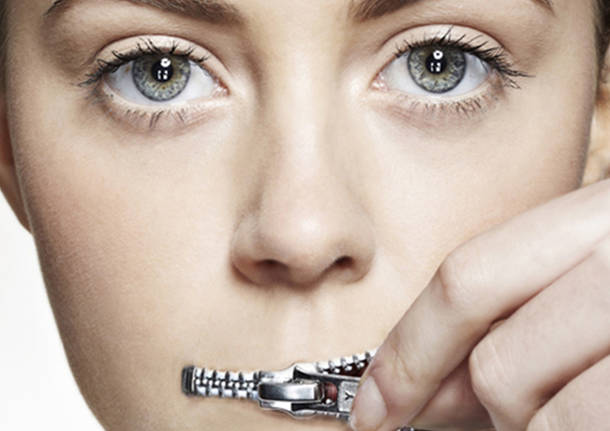

A scatenare la peggiore violenza è la forza di quelle donne, non la loro presunta debolezza. L’ingiustizia esiste, le donne ne sono vittime in tutto il mondo e non è occultandola che si dà risposta alla richiesta di giustizia. Una donna vittima di violenza maschile che si mostra, che rifiuta la vergogna che su di lei ha da sempre gravato e esce dal silenzio, non mostra la miseria femminile ma quella maschile”.

“I condizionamenti culturali, sociali e economici, la paura, la perdita di autostima e l’isolamento determinati dalla violenza” non sono quindi fattori secondari, e sono questi stessi fattori, e non la loro narrazione, a determinare una vittima di un sopruso, di un abuso, di una violenza: fattori del tutto oggettivi e non soggettivi di cui la donna non è responsabile a causa di un profilo psicologico deviato ma in quanto prodotto oggettivo di una società discriminante a tutti i livelli. Dire che esiste una donna forte (che vince) e una donna debole (che perde), non solo è falso ma significa fare il gioco del patriarcato perché è proprio quello che gli uomini vorrebbero far passare scaricandosi la coscienza da una responsabilità che, in materia di violenza e di discriminazione di genere, riguarda invece proprio loro e l’immaginario imposto in nome di una superiorità basata solo su un pregiudizio e uno stereotipo, ovvero culturale.

“I condizionamenti culturali, sociali e economici, la paura, la perdita di autostima e l’isolamento determinati dalla violenza” non sono quindi fattori secondari, e sono questi stessi fattori, e non la loro narrazione, a determinare una vittima di un sopruso, di un abuso, di una violenza: fattori del tutto oggettivi e non soggettivi di cui la donna non è responsabile a causa di un profilo psicologico deviato ma in quanto prodotto oggettivo di una società discriminante a tutti i livelli. Dire che esiste una donna forte (che vince) e una donna debole (che perde), non solo è falso ma significa fare il gioco del patriarcato perché è proprio quello che gli uomini vorrebbero far passare scaricandosi la coscienza da una responsabilità che, in materia di violenza e di discriminazione di genere, riguarda invece proprio loro e l’immaginario imposto in nome di una superiorità basata solo su un pregiudizio e uno stereotipo, ovvero culturale.

Sfido chiunque a portarmi una donna che sceglie consapevolmente di vivere una violenza per fare la vittima

Ma c’è di più, perché proprio chi sbandiera questa falsa superiorità “tra donne migliori e donne peggiori” apre la voragine della vittimizzazione: queste donne perché si sentono “vittime”? vogliono essere consolate? Fanno finta? Sono delle perverse? O magari sono pazze, come vengono accusate da perizie psicologiche quando un tribunale sta per sottrarre loro i figli perché hanno denunciato il marito per violenza domestica. Un atteggiamento che, questo sì, rivittimizza le donne che non solo hanno difficoltà a uscire da una situazione di violenza per inefficienza dello Stato e la pesantezza dei fattori oggettivi, ma che non è supportata neanche dal pensiero femminista che dovrebbe stare al suo fianco e in prima linea: non vittimizzando ma raccontando quello che succede in maniera oggettiva e fornendo analisi approfondite.

Sono teorie che, negando il dato oggettivo della violenza – che in quanto tale presuppone una vittima e un offender per la natura stessa del rapporto di forza e di ricatto che si viene a creare – e disconoscendo lo status di vittima, creano la rivittimizazzione. Teorie che mancano di una base fondamentale: un rapporto diretto con la realtà, la realtà fatta di carne e ossa di quelle donne che con molta fatica hanno il coraggio di denunciare un uomo violento, che magari hanno in casa e che è anche il padre dei loro figli, da cui dipendono anche economicamente, e che in un sistema patriarcale come questo si alzano e reagiscono a rischio della propria vita in un contesto che non sempre le sostiene, a partire dai tribunali stessi.

Dire quindi che la vittima si riduce a “fare la vittima” ed è tale perché non reagisce e non si difende operando così la propria autodeterminazione, è non solo ignoranza sul fenomeno reale ma anche un’offesa a tutte quelle donne che, al di là della differenza sociale, culturale, religiosa e di età, subiscono violenza maschile e sono anche morte per questo. Vai a dire a una donna che è stata sfigurata con l’acido in faccia che fa la vittima, ma diglielo guardandola negli occhi (se ancora ci vede). Anche in questo caso, in materia di violenza maschile contro le donne, siamo quindi di fronte a una sottovalutazione del problema che sminuisce la portata oggettiva del fenomeno riducendolo a un fatto di autodifesa personale della donna stessa e che non mette in campo nessuna riflessione spazzando via secoli di pensiero femminista sull’autodeterminazione, alleandosi da una parte con la cattiva coscienza maschile (la violenza è un problema delle donne che esasperano, se la cercano, ecc.) e dall’altra con quella

Dire quindi che la vittima si riduce a “fare la vittima” ed è tale perché non reagisce e non si difende operando così la propria autodeterminazione, è non solo ignoranza sul fenomeno reale ma anche un’offesa a tutte quelle donne che, al di là della differenza sociale, culturale, religiosa e di età, subiscono violenza maschile e sono anche morte per questo. Vai a dire a una donna che è stata sfigurata con l’acido in faccia che fa la vittima, ma diglielo guardandola negli occhi (se ancora ci vede). Anche in questo caso, in materia di violenza maschile contro le donne, siamo quindi di fronte a una sottovalutazione del problema che sminuisce la portata oggettiva del fenomeno riducendolo a un fatto di autodifesa personale della donna stessa e che non mette in campo nessuna riflessione spazzando via secoli di pensiero femminista sull’autodeterminazione, alleandosi da una parte con la cattiva coscienza maschile (la violenza è un problema delle donne che esasperano, se la cercano, ecc.) e dall’altra con quella

istituzione che espone le donne mettendo a rischio la vita

L’avvocata Teresa Manente, penalista e referente nazionale delle avvocate dei centri antiviolenza nonché responsabile dell’ufficio legale di Differenza Donna, chiarisce come “Quando le donne querelano e le loro storie finiscono comunque nel sangue quello che non funziona è la sottovalutazione del problema. E parlo di forze dell’ordine e magistratura che dovrebbero indirizzarla immediatamente a un centro antiviolenza e valutare la possibilità di misure cautelari efficaci a tutela sua e dei figli. E invece sa che succede delle volte quando non c’è specializzazione in materia? Che si avvisa il marito per tentare una riconciliazione o si parla di conflitto coniugale, un conflitto che presuppone parità che invece è uno dei punti chiave delle storie di violenza domestica in cui lo stato di soggezione della donna è reale con violenze e minacce che annientano la sua libertà di autodeterminazione, che non ha niente a che vedere con il conflitto coniugale”.

D’altra parte per la psicologa Elvira Reale, che a Napoli dirige la U.O. di Psicologia Clinica e il Centro Studi di genere dell’Associazione Salute Donne, “chiamare le donne che subiscono violenza persone in difficoltà richiama problematiche soggettive ed uguaglia le donne a qualsiasi altra persona in difficoltà mentre la dizione vittime di violenza di genere richiama i processi oggettivi di vittimizzazione del contesto, compreso in primis quello familiare, ed è in linea con la terminologia internazionale. Donne in difficoltà è una terminologia che appartiene ad un contesto clericale/istituzionale che ha così indicato le donne bisognose di assistenza, mentre il termine vittima, nella sua etimologia dal latino, rinvia a una condizione di persona legata ovvero privata della libertà, cosa che risponde meglio al significato intrinseco della violenza, soprattutto familiare, che tende a privare le donne della loro libertà e diritto di scelta”.