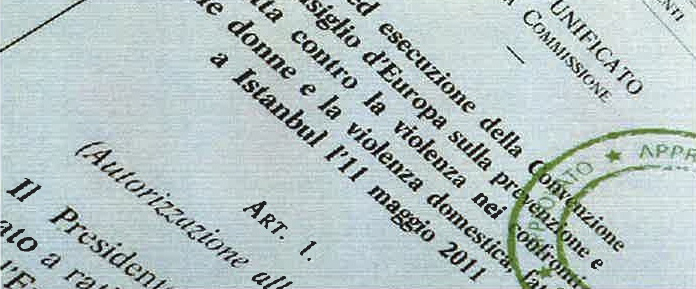

Nel giorno del funerale della giovane F.L. (accoltellata dall’ex fidanzato e poi bruciata viva), il parlamento italiano ha ratificato alla camera la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, mentre dopo neanche 24 ore, italiani e italiane sono stati costretti ad assistere attoniti al servizio di una testata nazionale su un servizio pubblico, come il Tg2, che parlava di Franca Rame, morta all’età di 84 anni, come una “pasionaria rossa che approfittava della propria bellezza fisica per imporre attenzione, finché il 9 marzo del 1973 fu sequestrata e stuprata”.

Un fatto che fa “il paio” con l’affermazione di ieri del professor Paolo Becchi del M5S, che, alla Zanzara su Radio 24, ha detto spudoratamente: “In Italia non puoi guardare il culo a una ragazza che ti accusano di femminicidio”; e con l’affermazione del cardinal Bagnasco per il quale il femminicidio sarebbe un “comportamento inaccettabile e assolutamente deprecabile, frutto della diseducazione e di una cultura che sempre più esalta le emozioni, crea sensazioni forti che a un certo momento prendono il sopravvento sulla ragione”. Un contesto, quello italiano, in cui è difficile affrontare davvero la violenza contro le donne, sia perché in Italia si è ancora lontani dalla percezione reale di cosa sia questa violenza, sia perché la prepotenza culturale maschile sostiene che lo stupro può essere anche un castigo, una punizione, o comunque un evento, che una donna bella deve mettere in conto.

Un fatto che fa “il paio” con l’affermazione di ieri del professor Paolo Becchi del M5S, che, alla Zanzara su Radio 24, ha detto spudoratamente: “In Italia non puoi guardare il culo a una ragazza che ti accusano di femminicidio”; e con l’affermazione del cardinal Bagnasco per il quale il femminicidio sarebbe un “comportamento inaccettabile e assolutamente deprecabile, frutto della diseducazione e di una cultura che sempre più esalta le emozioni, crea sensazioni forti che a un certo momento prendono il sopravvento sulla ragione”. Un contesto, quello italiano, in cui è difficile affrontare davvero la violenza contro le donne, sia perché in Italia si è ancora lontani dalla percezione reale di cosa sia questa violenza, sia perché la prepotenza culturale maschile sostiene che lo stupro può essere anche un castigo, una punizione, o comunque un evento, che una donna bella deve mettere in conto.

Ma cosa vuol dire ratificare una Convenzione come quella di Istanbul (ora al senato) in un Paese come questo, e cosa davvero significa affrontare la violenza contro le donne – femminicidio? Un “problema” di cui ormai chiunque parla anche senza sapere, fino a farne pura propaganda, con il rischio di far rimanere questa ratifica così importante come una pericolosa mossa di facciata.

Una ratifica che arriva perché grazie al pressing della società civile e A una corretta informazione sul femminicidio

Al di là delle chiacchiere, è ormai chiaro che la violenza maschile contro le donne è un fenomeno che pervade il Pianeta e non da adesso, e che su questo ci si concentra a livello internazionale, sia con le Nazioni Unite, che quest’anno ha redatto un documento unanime contro la violenza su donne e bambine (CSW, 8/15 marzo), sia con il Consiglio d’Europa (Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), che hanno sentito il bisogno di dare disposizioni organiche in merito, previa consultazione delle Ong e delle associazioni che di questo si occupano.

In più a novembre del 2012 a Vienna, l’Academic Councilon United Nations System (ACUNS), ha redatto un documento sul femmicidio (da non confondere femminicidio), in cui esperte internazionali come Diana EH Russell (criminologa statunitense che ha coniato il termine) insieme a Michelle Bachelet (ex UN Women), Rachida Manjoo (relatrice speciale dell’ONU sulla violenza contro le donne), hanno discusso in un simposio di studiose ed esperte, della radice di genere delle varie forme di violenza contro le donne che portano fino alla loro uccisione in quanto donne.

Nel rapporto finale, si può leggere che il femmicidio è l’ultima forma di violenza contro le donne

Le sue molte cause sono radicate nelle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, e nella discriminazione sistemica basata sul genere. Per considerare un caso come femmicidio, ci deve essere l’intenzione implicita di svolgere l’omicidio e un collegamento dimostrato tra il crimine e il genere femminile della vittima. Finora, i dati sulla femmicidio sono altamente inaffidabili e il numero stimato di donne che sono state vittime di femmicidi variano di conseguenza. I femminicidi avvengono in ogni paese del mondo. La più grande preoccupazione relative al femminicidio è che questi omicidi continuano ad essere accettati, tollerati o giustificati come fossero la norma”. La Special Rapporteur dell’Onu, Rashida Manjoo, ha inoltre redatto e presentato al Consiglio dei diritti umani, che si è svolto a Ginevra lo scorso giugno, il primo “Rapporto tematico sul femminicidio”. Il tutto a dimostrazione che la violenza maschile contro donne e bambine, che può portare alla morte “di genere”,

Le sue molte cause sono radicate nelle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, e nella discriminazione sistemica basata sul genere. Per considerare un caso come femmicidio, ci deve essere l’intenzione implicita di svolgere l’omicidio e un collegamento dimostrato tra il crimine e il genere femminile della vittima. Finora, i dati sulla femmicidio sono altamente inaffidabili e il numero stimato di donne che sono state vittime di femmicidi variano di conseguenza. I femminicidi avvengono in ogni paese del mondo. La più grande preoccupazione relative al femminicidio è che questi omicidi continuano ad essere accettati, tollerati o giustificati come fossero la norma”. La Special Rapporteur dell’Onu, Rashida Manjoo, ha inoltre redatto e presentato al Consiglio dei diritti umani, che si è svolto a Ginevra lo scorso giugno, il primo “Rapporto tematico sul femminicidio”. Il tutto a dimostrazione che la violenza maschile contro donne e bambine, che può portare alla morte “di genere”,

è un problema di dimensioni planetarie storicamente basato sulla discriminazione e sul pregiudizio culturale della superiorità del maschio

E anche se non ce ne accorgiamo adesso, è un dato di fatto che in questo momento l’attenzione su questa violazione dei diritti umani, che è una conseguenza dei rapporti diciamo “sbilanciati” dei generi, non viene posta solo dai movimenti femministi ma da un panorama molto più ampio per una più ampia consapevolezza su fenomeno trasversale a culture e società diverse tra loro, ed esteso a ogni classe sociale e a ogni età. Dico questo come premessa perché per affrontare la violenza maschile sulle donne – femminicidio, bisogna prima di tutto avere chiara la sua radice che è nella discriminazione di genere, plateale nel radicamento degli stereotipi in tutti gli ambiti, da quello sociale, privato, politico, ovunque. Perché altrimenti un ragazzo “geloso” dovrebbe bruciare viva una ragazzina di 15 anni? O perché un uomo dovrebbe appoggiare la nuca a quella della moglie e sparare nel cervello di entrambi una pallottola, per il fatto che forse lei potrebbe avere un’altra relazione (come il caso del poliziotto di Cadoneghe, nel Padovano)?

La cultura maschile e maschilista non è un vezzo, un optional, ma fa parte di un sistema ben saldo sulla convinzione dell’inferiorità della donna e del controllo su di lei, ed è funzionale a un potere che gli uomini non vogliono assolutamente condividere (malgrado siano anche meno numericamente). Una donna che sta a casa, che cura i figli, che fa la spesa e cura gli anziani, una donna che si accontenta di un mezzo salario, che si adatta a fare un lavoro precario e mal pagato, che si ritrova a essere ricattata dal datore di lavoro e sta zitta perché non può perdere quei soldi, che ha paura a separarsi da un marito violento perché dipendente economicamente o perché ha paura di non vedere più i figli, e che infine rinuncia non solo al potere ma anche ai suoi diritti fondamentali, è un risparmio per lo Stato e un jolly per ogni uomo.

Per questo educare ogni bambina attraverso l’oscurantismo delle sue simili nei libri di testo che è costretta a studiare a scuola, forgiare la sua personalità nutrendola a piene mani della cultura del “principe azzurro”, è un modo sicuro per l’introiezione totale di un modello maschilista. Così, inconsapevole dei propri diritti e del suo protagonismo in questo mondo che per più della metà è popolato da sue simili, la “femmina” diventerà innocua, soprattutto se poi nella sua vita continuerà a essere completamente immersa in una cultura che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, la farà apparire come “seconda” a un qualsiasi uomo. Naturalmente a tutto c’è un limite e le donne si sono organizzate scoperchiando questo enorme vaso di Pandora. Ma cos’è un secolo di rivendicazioni in confronto a millenni di “sottomissione”?

Per questo educare ogni bambina attraverso l’oscurantismo delle sue simili nei libri di testo che è costretta a studiare a scuola, forgiare la sua personalità nutrendola a piene mani della cultura del “principe azzurro”, è un modo sicuro per l’introiezione totale di un modello maschilista. Così, inconsapevole dei propri diritti e del suo protagonismo in questo mondo che per più della metà è popolato da sue simili, la “femmina” diventerà innocua, soprattutto se poi nella sua vita continuerà a essere completamente immersa in una cultura che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, la farà apparire come “seconda” a un qualsiasi uomo. Naturalmente a tutto c’è un limite e le donne si sono organizzate scoperchiando questo enorme vaso di Pandora. Ma cos’è un secolo di rivendicazioni in confronto a millenni di “sottomissione”?

In Italia, che a livello di cultura machista potrebbe essere un modello, il pregiudizio verso l’inferiorità femminile è talmente radicato nella società che anche l’occhio più attento non si rende conto di quanto la discriminazione di genere sia una costante dal primo giorno in cui nasci femmina: in famiglia, nella scuola, a lavoro, nelle istituzioni, nei rapporti con gli amici, per strada, e non bisogna essere dei geni per dire che questa è già una forma di violenza. Perché la discriminazione di genere è già di per sé una violenza. E’ una violenza il fatto di camminare per strada e essere considerata un “culo” o delle “tette” che camminano, ricevere commenti pesanti, studiare e imparare a memoria libri di testo in cui il proprio genere è completamente cancellato, essere discriminate da parte dei propri genitori di fronte a fratelli maschi, sottostare alle avance di un datore di lavoro per non perdere il posto, essere educate alla remissione e ad autoconsiderarsi un oggetto da conquistare e possedere. Ma quanti sono consapevoli di questo? Sicuramente delle 545 persone che hanno votato martedì 28 maggio la ratifica italiana della Convenzione di Istanbul alla camera, molto poche.

Il dibattito sul femminicido in quell’aula per la ratifica è stato a tratti imbarazzante

Tra tutti i convegni che ho seguito sul tema, la discussione di martedì, che si è svolto in un’aula che dovrebbe essere all’altezza per poter prendere decisioni così importanti per tutte le donne, è stato sorprendente. Al di là delle posizioni politiche, con una destra sbilanciata sull’inasprimento delle pene e della repressione, e una sinistra più concentrata sulla prevenzione e la tutela delle donne, in una parte degli interventi c’è stato un susseguirsi di errori, superficialità d’analisi, e soprattutto scarsa consapevolezza di quello che davvero succede nella realtà e scarsa conoscenza riguardo ciò di cui si stava parlando. Si capiva che non tutti quelli che intervenivano si erano davvero letti queste tredici pagine, e molti dimostravano di non aver ancora capito che il femminicidio non è solo l’uccisione della donne con movente di genere (il femmicidio è classificato come atto criminale in sé), ma tutte le violenze che una donna può subire in una vita.

Una camera dove l’esponente della Lega Molteni continuava a pronunciare “violenza sessuale” dimostrando di non sapere l’abc

e cioè che quella sulle donne è stata classificata già da tempo come violenza fisica, economica e psicologica (e anche sessuale) e che per questo si declina come “violenza contro le donne”. Con mio sommo stupore ho sentito l’esponente del M5S, Giulia Di Vita, dire testualmente che “ troppo spesso la questione della violenza sulle donne viene affrontata generalmente con un approccio per così dire «femminista», che taglia fuori gli uomini proprio in quanto uomini, e si rivolge alle donne come unica parte in causa”, un’affermazione che ignora completamente non solo che le associazioni femministe lavorano con gli uomini ormai da tempo, ma che sulla violenza le associazioni (sempre femministe) lavorano con programmi specifici sugli offender. Ho sentito l’onorevole Roberto Capelli dire che “il Centro Democratico ha presentato una legge che commina la pena dell’ergastolo a chi si macchia del reato di femminicidio o di omicidio nei confronti dei bambini, ed aumenta inoltre le pene previste per lo stalking”, e aggiungere a questo che “è arrivato il momento di pagare un debito millenario, e ancora il percorso è lungo ed è appena iniziato”, come se l’affrontare la violenza sulle donne fosse una questione di vendetta.

In realtà la cosa più delicata sarà l’implementazione della Convezione di Istanbul, per la quale servono fondi specifici, dato che non può essere neanche immaginata a costo zero, ma anche una forte consapevolezza del fenomeno che si va ad affrontare. Sia la presidente della camera, Laura Boldrini, sia la ministra delle pari opportuntà, Josefa Idem, hanno dato indicazioni chiare (anche se di diversa natura) su questo: Boldrini, ricordando con un minuto di silenzio il femmicidio di F.L. in apertura del dibattito, ha detto che “la Convenzione che andiamo a ratificare (…), ricorda che «l’uguaglianza di genere de iure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne»” e che “nessuna violenza può essere debellata fino a quando il rapporto uomo-donna non si libererà di concetti come subalternità e possesso”.

Mentre Idem, sempre lunedì, ha specificato che “L’approvazione del progetto di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul sarà un utile strumento per introdurre nel nostro ordinamento adeguate misure di carattere amministrativo e misure di carattere normativo”, e che sta lavorando “per l’istituzione di una task force a livello governativo che riunisca tutti i ministeri interessati – interno, giustizia, salute, lavoro e politiche sociali, istruzione, università e ricerca ed economia e finanze – ma anche alla predisposizione di un decreto legge governativo sulla violenza contro le donne che affronti, in modo organico e sistemico, il problema sotto il profilo giuridico, culturale e sociale”: il tutto accompagnato da un “osservatorio nazionale sulla violenza di genere e sullo stalking”. Azioni in cui speriamo che la ministra coinvolga fattivamente le associazioni più accreditate e con più esperienza sulla violenza di genere, tra quelle pazientemente ascoltate per 7 ore di fila il 22 maggio.

Preme dire subito però, a chi nelle istituzioni si presta a mettere mano al problema, che questa Convenzione contiene alcuni punti che questo governo, se davvero vuole risolvere il problema italiano, ha l’obbligo assoluto di mettere in atto: punti che emergono già in un primo raffronto con la realtà della violenza sulle donne in Italia, e che riguardano specifiche mancanze dello Stato italiano nei confronti delle donne e dei minori. Indicazioni che in parte sono già contenute nelle raccomandazioni del Comitato CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna), Convenzione Onu ratificata dal nostro Paese nel 1985 (con adesione al Protocollo opzionale nel 2002), e che l’Italia non ha mai applicato in maniera coerente, tanto da meritarsi, l’anno scorso, la “bacchettata” del Comitato Cedaw, a cui il nostro governo dovrà rendere conto a luglio di quest’anno.

Preme dire subito però, a chi nelle istituzioni si presta a mettere mano al problema, che questa Convenzione contiene alcuni punti che questo governo, se davvero vuole risolvere il problema italiano, ha l’obbligo assoluto di mettere in atto: punti che emergono già in un primo raffronto con la realtà della violenza sulle donne in Italia, e che riguardano specifiche mancanze dello Stato italiano nei confronti delle donne e dei minori. Indicazioni che in parte sono già contenute nelle raccomandazioni del Comitato CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna), Convenzione Onu ratificata dal nostro Paese nel 1985 (con adesione al Protocollo opzionale nel 2002), e che l’Italia non ha mai applicato in maniera coerente, tanto da meritarsi, l’anno scorso, la “bacchettata” del Comitato Cedaw, a cui il nostro governo dovrà rendere conto a luglio di quest’anno.

La Convenzione di Istanbul è molto avanti e ha un approccio olistico che connette la discriminazione col femminicidio

“Un approccio e un linguaggio – continua Pomeranzi – che è avanti anche rispetto alle Nazioni Unite dove questo tipo di trattazione potrebbe avere addirittura difficoltà, a partire dalla stessa definizione di femminicidio saldamente basata sul genere, e dalla tipizzazione della violenza sulle donne in tutte le sue forme” (dalla violenza domestica ai matrimoni forzati). Una Convezione che parte da un assunto per cui oltre a condannare “ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica”, riconosce che “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”, la quale si mostra come “una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”. Riconoscendo “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”, la Convenzione di Istanbul riconosce che “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

“Un approccio e un linguaggio – continua Pomeranzi – che è avanti anche rispetto alle Nazioni Unite dove questo tipo di trattazione potrebbe avere addirittura difficoltà, a partire dalla stessa definizione di femminicidio saldamente basata sul genere, e dalla tipizzazione della violenza sulle donne in tutte le sue forme” (dalla violenza domestica ai matrimoni forzati). Una Convezione che parte da un assunto per cui oltre a condannare “ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica”, riconosce che “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”, la quale si mostra come “una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”. Riconoscendo “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”, la Convenzione di Istanbul riconosce che “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Non solo, perché qui c’è scritto nero su bianco, e “con profonda preoccupazione”, che “le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili”, un pacchetto che costituisce “una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze, e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi”.

A ciò si aggiunga che “le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini” e che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia”. Un elenco di fronte al quale, già vedendo come stiamo messe, a occhio servirebbe una rivoluzione e non solo culturale.

Con l’espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne

che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”. Inoltre “La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato”, e che comprende “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Una piattaforma molto complessa e articolata che, come già si può intuire, deve partire da un ristrutturazione dell’esistente che non può prescindere da un profondo cambiamento culturale e dall’annullamento del pregiudizio che porta, adesso, nella realtà dei fatti, a non avere chiara percezione della violenza e a sottovalutarne anche il rischio di vita: come dimostra il 70% dei femminicidi che in Italia potevano essere evitati, perché già segnalati come situazioni a rischio.

A uno sguardo attento però, molte delle indicazioni della Convezione di Istanbul, o almeno il succo di queste, sono già state suggerite nelle Raccomandazioni Cedaw all’Italia, e anche in quelle della Special Rapporteur dell’Onu sulla violenza di genere, Rashida Manjoo: raccomandazioni che devono per la maggior parte essere ancora messe in atto dal nostro Paese e di cui dovremo rendere conto all’Onu tra un mese (tra tutte abbiamo esplicitato una nuova indagine Istat sulla violenza varata da Fornero e la ratifica di Istanbul che sta procedendo con questo governo). E qui sorge una domanda: come farà l’Italia a implementare una Convenzione complessa, avanzata e accurata, se non ha ancora riempito le voragini indicate dalla Cedaw e dalla Special Rapporteur, e quindi dall’Onu?

A uno sguardo attento però, molte delle indicazioni della Convezione di Istanbul, o almeno il succo di queste, sono già state suggerite nelle Raccomandazioni Cedaw all’Italia, e anche in quelle della Special Rapporteur dell’Onu sulla violenza di genere, Rashida Manjoo: raccomandazioni che devono per la maggior parte essere ancora messe in atto dal nostro Paese e di cui dovremo rendere conto all’Onu tra un mese (tra tutte abbiamo esplicitato una nuova indagine Istat sulla violenza varata da Fornero e la ratifica di Istanbul che sta procedendo con questo governo). E qui sorge una domanda: come farà l’Italia a implementare una Convenzione complessa, avanzata e accurata, se non ha ancora riempito le voragini indicate dalla Cedaw e dalla Special Rapporteur, e quindi dall’Onu?

Il fatto che questo Paese sia molto indietro sulla questione di genere, non è soltanto percepibile dai fatti di cronaca o dalla scarsa presenza femminile nei posti apicali, ma anche dal fatto che le istituzioni stesse non sanno a che punto sono. Non hanno cioè la percezione reale di quello che succede veramente sulla pelle delle donne e dei bambini, perché oltre ad aprirsi alle associazioni che si occupano in maniera professionale e politica di violenza sulle donne–femminicidio (come stanno cercando di fare Idem e Boldrini), occorre un impegno serio che dia il via a un’inchiesta accurata (una commissione d’inchiesta ad hoc come alcun* senator* hanno esplicitato al presidente Grasso), affinché questa ignoranza di fondo, che rende fertile il terreno a strumentalizzazioni partitiche e di schieramento, scompaia per sempre lasciando il posto a obiettivi chiari e concreti.

Rispetto all’eventualità di uno sgonfiamento della Convenzione, oltre alla reale difficoltà di applicazione in questo contesto, c’è già un campanello d’allarme: ovvero la Dichiarazione contenuta in una nota verbale della Rappresentanza permanente d’Italia – depositata al momento della firma dello strumento, il 27 settembre 2012 – in cui si recita che: “Italia dichiara che applicherà la Convenzione, in conformità con i principi e le disposizioni della Costituzione italiana”. Una nota che era scaturita dal dibattito che ci fu al senato il 22 settembre, prima della firma alla Convenzione di Istanbul, e in cui il centro destra aveva avanzato riserve sulla Convenzione, tra cui anche il fatto che potesse essere non in sintonia con la nostra Costituzione, in quanto all’articolo 29 si recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. (art.29 Cost. II comma), e “Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (art.29 Cost. II comma).

Una discussione, quella di settembre, che chiese al Governo Monti di procedere ad un approfondimento al fine di verificare, in vista della firma della Convenzione, che l’interpretazione fosse conforme ai principi del diritto naturale e alle norme della Carta costituzionale. Gallone (PdL) aveva detto che “Ci sono valori irrinunciabili, quali il valore della famiglia, il valore etico e morale di alcuni comportamenti, che devono essere sanciti dalle norme contenute nella Convenzione”, mentre Bodega (Misto-SGCMT) aveva parlato di “rischi di delegittimazione che incombono sul focolare domestico quando viene statisticamente e grossolanamente dipinto come il luogo privilegiato della violenza sulle donne”, aggiungendo che “la nostra Costituzione proclama e difende l’essenziale funzione familiare della donna, e che negare o sminuire tale specificità consapevole costituirebbe di per sé un attentato alla realizzazione personale e dunque agli stessi diritti umani dei cittadini di sesso femminile”. Più o meno in linea con quanto detto da Bagnasco ieri sulla famiglia, esclusivamente composta da “un papà e una mamma”, i quali “davanti a un insuccesso affettivo, un tradimento, una difficoltà sul lavoro, tutte cose che fanno parte della vita”, sarebbero preda di una cultura (verebbe da chiedere quale) che “esaspera il mondo emozionale” per cui “tutto diventa possibile”.

Una discussione, quella di settembre, che chiese al Governo Monti di procedere ad un approfondimento al fine di verificare, in vista della firma della Convenzione, che l’interpretazione fosse conforme ai principi del diritto naturale e alle norme della Carta costituzionale. Gallone (PdL) aveva detto che “Ci sono valori irrinunciabili, quali il valore della famiglia, il valore etico e morale di alcuni comportamenti, che devono essere sanciti dalle norme contenute nella Convenzione”, mentre Bodega (Misto-SGCMT) aveva parlato di “rischi di delegittimazione che incombono sul focolare domestico quando viene statisticamente e grossolanamente dipinto come il luogo privilegiato della violenza sulle donne”, aggiungendo che “la nostra Costituzione proclama e difende l’essenziale funzione familiare della donna, e che negare o sminuire tale specificità consapevole costituirebbe di per sé un attentato alla realizzazione personale e dunque agli stessi diritti umani dei cittadini di sesso femminile”. Più o meno in linea con quanto detto da Bagnasco ieri sulla famiglia, esclusivamente composta da “un papà e una mamma”, i quali “davanti a un insuccesso affettivo, un tradimento, una difficoltà sul lavoro, tutte cose che fanno parte della vita”, sarebbero preda di una cultura (verebbe da chiedere quale) che “esaspera il mondo emozionale” per cui “tutto diventa possibile”.

La nota verbale “Italia dichiara che applicherà la Convenzione, in conformità con i principi e le disposizioni della Costituzione italiana”, contiene già ambiguità e riserve, sia perché nella applicazione della Convenzione si potrà ritirare fuori l’incostituzionalità di alcuni punti, per esempio quello sulla famiglia – che è invece il fulcro perché si affronta la violenza domestica – sia sulla parola “genere”, che è un altro fulcro della Convenzione. Come ha spiegato bene Pia Locatelli (Pd) martedì durante il dibattito in aula, l’articolo 3 della Convenzione di Istanbul dice infatti: “Con il termine di genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti e attività socialmente socialmente costruiti, che una determinata società considera appropriati per uomini e donne”, e allora perché “il nostro Governo ha ritenuto che questa definizione fosse troppo ampia e incerta e presentasse profili di criticità con l’impianto costituzionale italiano”? Eppure con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini, e l’espressione

La nota verbale “Italia dichiara che applicherà la Convenzione, in conformità con i principi e le disposizioni della Costituzione italiana”, contiene già ambiguità e riserve, sia perché nella applicazione della Convenzione si potrà ritirare fuori l’incostituzionalità di alcuni punti, per esempio quello sulla famiglia – che è invece il fulcro perché si affronta la violenza domestica – sia sulla parola “genere”, che è un altro fulcro della Convenzione. Come ha spiegato bene Pia Locatelli (Pd) martedì durante il dibattito in aula, l’articolo 3 della Convenzione di Istanbul dice infatti: “Con il termine di genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti e attività socialmente socialmente costruiti, che una determinata società considera appropriati per uomini e donne”, e allora perché “il nostro Governo ha ritenuto che questa definizione fosse troppo ampia e incerta e presentasse profili di criticità con l’impianto costituzionale italiano”? Eppure con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini, e l’espressione

“violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale

Ma è la stessa Dorina Bianchi (Pdl) a spiegare che “la parola genere, che appare en passant nell’articolo 3, non esiste, in quanto le leggi italiane parlano di uomo e donna, di sesso femminile e maschile e l’articolo 3 è molto ambiguo”. Nel senso che per lei, espressioni come: “per violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere“, non ha senso perché “non si capisce l’esigenza di introdurre questa parola in una Convenzione che deve tutelare le donne”. Forse perché ci sono dei problemi di tipo culturale, i cosiddetti stereotipi di genere, da cui la stessa Convenzione di Istanbul parte (e come ampiamente dimostrato sopra)?

Proprio il governo Monti aveva depositato al Consiglio d’Europa quella nota verbale, riproposta alla votazione di un ordine del giorno accolto alla camera martedì, per l’esistenza di “profili di criticità con l’impianto costituzionale italiano”. Fra i promotori l’onorevole di Scelta Civica, Paola Binetti, che ha dichiarato: “Non si sentiva alcun bisogno di introdurre il concetto di genere in un trattato in cui al centro dell’attenzione c’è la donna in evidente e chiara contrapposizione con il maschio, vittima e aggressore”.