Talentuosa, elegante, colta, bellissima. Una donna poliedrica che è stata attrice, scrittrice, cantante, giornalista e conduttrice (dal 1985 al 1988 conduce “Forum”, dal 1988 al 2002 “Harem” per 15 edizioni su Rai 3). Raffinata, con quell’accento francese che l’ha resa algida e inarrivabile, quella frangetta che per molti è stata un simbolo, lei non ha mai avuto paura di uscire dal margine che la società voleva cucire addosso alle donne, di sparigliare le carte, di ribellarsi all’ordine prestabilito. Morta all’età di 77 anni dopo una lunga malattia Catherine Spaak, l’attrice franco belga nata il 3 aprile 1945 a Boulogne-Billancourt e naturalizzata italiana, era la figlia di Alice Perrier, in arte Claudie Clèves: un’attrice che ha lavorato Henri-Georges Clouzot, e Charles, sceneggiatore notissimo soprattutto negli anni ’30, ed è stata musa di tanti registi nella storia del cinema tra gli anni ’60 e ’70.

La giovane rivoluzionaria

Quando, negli anni ’60, arriva in Italia, da sola, a quindici anni, ha tanti sogni e una storia diversa da quella delle sue coetanee cresciute nel Belpaese: una libertà sconosciuta, un’aria ribelle e spensierata che diventano uno schiaffo a quell’Italietta provinciale, perbenista, ingabbiata in stilemi difficili da scardinare. Spaak è sempre stata diversa dalle altre, cresciuta in una famiglia di artisti, infarcita di libri, di storia e di politica: un terremoto in una statica nazione fortemente legata a un paternalismo asfittico, un maschilismo limitante e oscurantista. Nipote di Paul-Henri Spaak, primo ministro belga e segretario generale della Nato negli anni ’50, Catherine è anche nipote di Suzanne Lorge, partigiana salvatrice di centinaia di ebrei in Belgio, sorella di Agnes che, dopo aver recitato in una ventina di film, diventa redattrice di moda nelle pagine del settimanale Gioia (ed. Rusconi), poi fotografa.

Quando lei arriva qui, le donne sono ancora figlie di padri maschilisti, fidanzate di giovani possessivi, mogli di mariti machisti: limitate nelle scelte, negli spostamenti, nella vita

Ed è lei stessa a raccontare il suo arrivo difficile nel programma radiofonico “I Lunatici”, su Radio 2: “L’Italia era molto diversa dalla Francia, si stupivano tutti che a 15 anni fossi arrivata da sola, la mia libertà era quasi inverosimile. Per quanto riguarda le donne, le regole erano diverse da quelle francesi, si sognava la libertà, si sognava la patente, si sognava di uscire la sera e fare tardi, ma in Italia la vita delle ragazze della mia età era difficile, c’erano dei genitori severi, delle regole da osservare, erano sorvegliate e poco indipendenti”.

Ed è lei stessa a raccontare il suo arrivo difficile nel programma radiofonico “I Lunatici”, su Radio 2: “L’Italia era molto diversa dalla Francia, si stupivano tutti che a 15 anni fossi arrivata da sola, la mia libertà era quasi inverosimile. Per quanto riguarda le donne, le regole erano diverse da quelle francesi, si sognava la libertà, si sognava la patente, si sognava di uscire la sera e fare tardi, ma in Italia la vita delle ragazze della mia età era difficile, c’erano dei genitori severi, delle regole da osservare, erano sorvegliate e poco indipendenti”.

L’inizio della carriera

Debutta in “Il carro armato dell’8 settembre” di Gianni Puccini, con un soggetto di Elio Petri e sceneggiato, fra gli altri, da Pier Paolo Pasolini, anche se il ruolo che l’ha resa popolare è quello dell’intensa educazione sentimentale di “Dolci inganni” (1960), influenzato dal cinema esistenzialista di Bergman e dalla Nouvelle Vague, di Alberto Lattuada, amico di famiglia. Qui è Francesca, una ragazzina che entra nel mondo dei grandi, scopre il desiderio ed esplora la propria sessualità fuori da convenzioni e repressioni. Lattuada si mostra precursore dei tempi trattando l’evoluzione della morale sessuale ma non evita la riflessione sul tessuto sociale, subisce per questo la censura che descrive il suo film “degradante”, tagliando, riscrivendo per rendere più fruibile un testo troppo spinto.

Debutta in “Il carro armato dell’8 settembre” di Gianni Puccini, con un soggetto di Elio Petri e sceneggiato, fra gli altri, da Pier Paolo Pasolini, anche se il ruolo che l’ha resa popolare è quello dell’intensa educazione sentimentale di “Dolci inganni” (1960), influenzato dal cinema esistenzialista di Bergman e dalla Nouvelle Vague, di Alberto Lattuada, amico di famiglia. Qui è Francesca, una ragazzina che entra nel mondo dei grandi, scopre il desiderio ed esplora la propria sessualità fuori da convenzioni e repressioni. Lattuada si mostra precursore dei tempi trattando l’evoluzione della morale sessuale ma non evita la riflessione sul tessuto sociale, subisce per questo la censura che descrive il suo film “degradante”, tagliando, riscrivendo per rendere più fruibile un testo troppo spinto.

Il matrimonio e la sottrazione della figlia piccolissima

È il 1962 quando la giovane incontra sul set di “La voglia matta” Capucci: si innamorano e lei resta incinta, ma una gravidanza a 17 anni costituisce uno scandalo, e nel 1963 i due si sposano. Entra a far parte di una famiglia importante, viene ospitata a casa loro ma non si sente mai a suo agio, ha paura, si sente oppressa, tanto che poco dopo la nascita della bambina, Spaak scappa con la figlia. Ma la famiglia Capucci sporge denuncia, e come ricorda la stessa attrice su “Il Giornale”, nel luglio del 2021:

È il 1962 quando la giovane incontra sul set di “La voglia matta” Capucci: si innamorano e lei resta incinta, ma una gravidanza a 17 anni costituisce uno scandalo, e nel 1963 i due si sposano. Entra a far parte di una famiglia importante, viene ospitata a casa loro ma non si sente mai a suo agio, ha paura, si sente oppressa, tanto che poco dopo la nascita della bambina, Spaak scappa con la figlia. Ma la famiglia Capucci sporge denuncia, e come ricorda la stessa attrice su “Il Giornale”, nel luglio del 2021:

“Fui arrestata a Bardonecchia. In frontiera. Allora c’era la patria potestà, una donna non era veramente libera. Così mi riportarono a Roma con mia figlia, per tutto il viaggio in braccio a un carabiniere”

Trattata come una criminale, il giudice le toglie la figlia che non rivedrà più la madre se non durante l’ultima fase della sua vita, e lo fa con una motivazione è di una crudeltà inaudita: Catherine Spaak è un’attrice e per questo di dubbia moralità. La bambina strappata rimarrà con la nonna paterna, e madre e figlia non avranno più rapporto fino a poco prima della morte dell’attrice. Spaak racconta che nonostante i tanti tentativi fatti con Sabrina è stato sempre tutto molto difficile: “Non ci siamo ritrovate mai più. Non sono riuscita a recuperare quello che il magistrato ha rovinato. È stata una vendetta. Le hanno ripetuto: La mamma è cattiva. Ti ha abbandonato. Offese che hanno lasciato segni indelebili”.

I ruoli fuori dalle regole

Fin dall’inizio della sua storia al cinema, Catherine Spaak viene scelta per interpretare ruoli di donne ribelli, consce della propria femminilità, quelle che le giovani attrici italiane non vogliono/possono recitare. Lei rappresenta la bellezza, figlia spregiudicata del benessere e del libero scegliere, riveste il ruolo della ragazza emancipata, disponibile, a tratti addirittura “amorale”, tutto ciò è accettabile perché allogena alla società.

Fin dall’inizio della sua storia al cinema, Catherine Spaak viene scelta per interpretare ruoli di donne ribelli, consce della propria femminilità, quelle che le giovani attrici italiane non vogliono/possono recitare. Lei rappresenta la bellezza, figlia spregiudicata del benessere e del libero scegliere, riveste il ruolo della ragazza emancipata, disponibile, a tratti addirittura “amorale”, tutto ciò è accettabile perché allogena alla società.

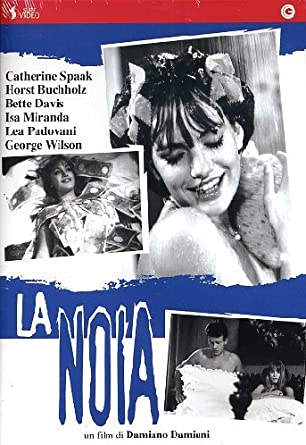

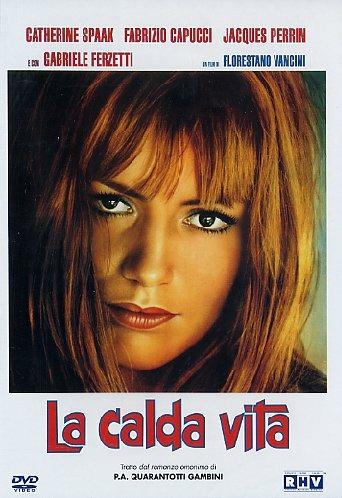

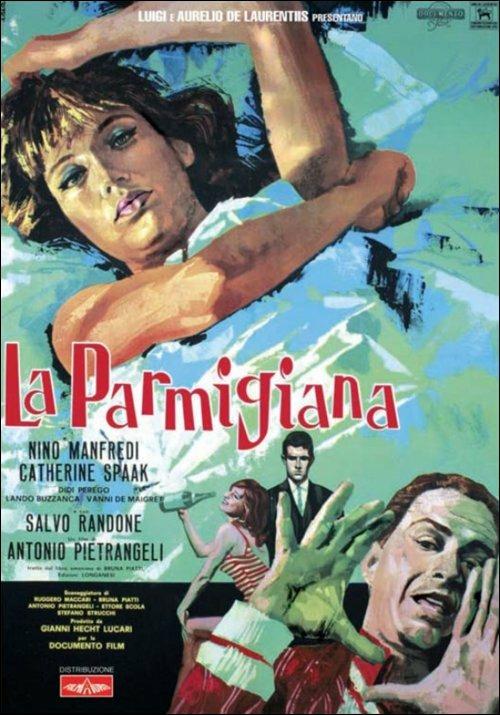

Basti pensare che Gino Paoli, compagno di Stefania Sandrelli, invita quest’ultima a non recitare in “La voglia matta” (1962) di Luciano Salce, film tratto dal romanzo “Una ragazza di nome Francesca” di Enrico La Stella, perché avrebbe “sporcato la sua immagine”, e a prendere il suo posto c’è proprio Spaak che dà corpo ad un’altra Francesca. Nel 1963 nell’arco di appena dodici mesi recita nell’episodio diretto da Sergio Sollima del film collettivo “L’amore difficile”, e poi ne “La calda vita” di Florestano Vancini, “La noia” di Damiano Damiani e “La parmigiana” di Antonio Pietrangeli dove è Dora, ragazza in fuga dalla casa dello zio prete per aver sedotto un seminarista.

Basti pensare che Gino Paoli, compagno di Stefania Sandrelli, invita quest’ultima a non recitare in “La voglia matta” (1962) di Luciano Salce, film tratto dal romanzo “Una ragazza di nome Francesca” di Enrico La Stella, perché avrebbe “sporcato la sua immagine”, e a prendere il suo posto c’è proprio Spaak che dà corpo ad un’altra Francesca. Nel 1963 nell’arco di appena dodici mesi recita nell’episodio diretto da Sergio Sollima del film collettivo “L’amore difficile”, e poi ne “La calda vita” di Florestano Vancini, “La noia” di Damiano Damiani e “La parmigiana” di Antonio Pietrangeli dove è Dora, ragazza in fuga dalla casa dello zio prete per aver sedotto un seminarista.

E poi “La Matriarca” (1969) di Pasquale Festa Campanile in cui lei è Mimì, e “L’armata Brancaleone” (1966) di Mario Monicellidi cui racconta: “Per me girare quel film fu un periodo atroce. Sul set riuscivo a stento a trattenere le lacrime. Erano tutti uomini, c’erano poche donne e quando ero sul set ero sola. Mi prendevano in giro, gli uomini poi quando sono in gruppo diventano anche peggio di come sono da soli. Ci fu bullismo nei miei confronti, una cosa molto difficile da gestire per una donna giovane”.

E poi “La Matriarca” (1969) di Pasquale Festa Campanile in cui lei è Mimì, e “L’armata Brancaleone” (1966) di Mario Monicellidi cui racconta: “Per me girare quel film fu un periodo atroce. Sul set riuscivo a stento a trattenere le lacrime. Erano tutti uomini, c’erano poche donne e quando ero sul set ero sola. Mi prendevano in giro, gli uomini poi quando sono in gruppo diventano anche peggio di come sono da soli. Ci fu bullismo nei miei confronti, una cosa molto difficile da gestire per una donna giovane”.

Il #metoo antelitteram

“Pensavo che il cinema fosse abitato da persone aperte, libere, con una certa mentalità, e invece in Italia non era così – confessa Spaak – C’erano delle regole dure, il modo di girare era diverso da quello di oggi, sul set c’erano trenta quaranta uomini tra tutti quelli che lavoravano mentre di donne c’era l’attrice, la sarta e la segretaria di edizione, quindi era un mondo di uomini, con le regole degli uomini e una sicura ed evidente misoginia”. Per lei è stato duro lavorare in un ambiente così machista e non si è mai tirata indietro dal raccontarlo, sollevando il velo di silenzio e ipocrisia che regnava nell’industria cinematografica e non solo.

“Pensavo che il cinema fosse abitato da persone aperte, libere, con una certa mentalità, e invece in Italia non era così – confessa Spaak – C’erano delle regole dure, il modo di girare era diverso da quello di oggi, sul set c’erano trenta quaranta uomini tra tutti quelli che lavoravano mentre di donne c’era l’attrice, la sarta e la segretaria di edizione, quindi era un mondo di uomini, con le regole degli uomini e una sicura ed evidente misoginia”. Per lei è stato duro lavorare in un ambiente così machista e non si è mai tirata indietro dal raccontarlo, sollevando il velo di silenzio e ipocrisia che regnava nell’industria cinematografica e non solo.

Ricorda di aver incontrato uomini anche molto spiacevoli, di aver subito molestie, dichiarandolo quando ancora l’idea di denunciare era qualcosa di impensabile

“Già negli anni ’70 denunciai questo stato di cose e suscitò clamore. Ma le colleghe attrici dissero che era capitato solo a me. Purtroppo questo atteggiamento coinvolge le stesse donne”. Nessuna solidarietà, nessuna empatia. “C’era molta omertà, nessuna solidarietà femminile”, racconta a “I Lunatici”. Con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta ammette, parlando del caso Weinstein, che “Quando è esploso lo scandalo non sono stata sorpresa, avevo già parlato di questo problema anni prima, ma molte colleghe avevano risposto che a loro non era mai successo nulla. […] Io ho avuto dei problemi, come tutte le donne che fanno questo mestiere e non solo, perché il problema riguarda tutte le donne in tutti gli ambienti, non solo nel cinema.

“Già negli anni ’70 denunciai questo stato di cose e suscitò clamore. Ma le colleghe attrici dissero che era capitato solo a me. Purtroppo questo atteggiamento coinvolge le stesse donne”. Nessuna solidarietà, nessuna empatia. “C’era molta omertà, nessuna solidarietà femminile”, racconta a “I Lunatici”. Con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta ammette, parlando del caso Weinstein, che “Quando è esploso lo scandalo non sono stata sorpresa, avevo già parlato di questo problema anni prima, ma molte colleghe avevano risposto che a loro non era mai successo nulla. […] Io ho avuto dei problemi, come tutte le donne che fanno questo mestiere e non solo, perché il problema riguarda tutte le donne in tutti gli ambienti, non solo nel cinema.

Quando sono arrivata in Italia ero giovanissima, non parlavo una parola di italiano, ero in una nazione sconosciuta. I film duravano moltissimo, fu una grossa fatica”. Negli anni ’60-’70 era impensabile reagire e denunciare, anzi addirittura le molestie, le violenze di vario genere, le piccole o grandi vendette diventano modus vivendi drammaticamente naturale, endemico, connaturato nella vita femminile: uomo-cacciatore, donna-preda, uomo che ci prova, donna che accetta anche quando dice no, dinamiche per molto tempo introiettate nel codice genetico.