Si parla spesso di un cambiamento culturale per contrastare la violenza contro le donne in quanto fenomeno strutturale. Ma cosa significa cambiare la cultura? La cultura non è un qualcosa di estraneo e si può cambiare solo partendo da noi. Per questo cambiare la cultura, significa cambiare il modo di pensare, con una consapevolezza e una conoscenza che permetta di rintracciare stereotipi e ruoli nascosti nelle pieghe profonde della società, e così tanto radicati nel nostro modo di essere, da risultare quasi invisibili. Stereotipi che sono parte integrante del nostro modo di vivere, e che pongono uomini e donne su piani di superiorità e subalternità in base al sesso, e senza alcuna altra motivazione, condizionando pesantemente le relazioni umane attraverso un pregiudizio. Ruoli definiti, gabbie invisibili ma pesantissime, che sono l’humus su cui proliferano la discriminazione e la violenza di genere con un pregiudizio così interno alla società che anche l’occhio più attento può non rendersi conto.

Una discriminazione che è già una forma di violenza che considera la donna come un oggetto da conquistare, possedere, controllare, e non un soggetto

L’aspetto internazionale

La violenza maschile contro le donne non è un fenomeno né nuovo né solo italiano, e i dati dell’Onu ci dicono che nel mondo 7 donne su 10 subiscono una forma di violenza nel corso della vita, e che 600 milioni di donne vivono in nazioni che non considerano questo come reato: una violazione di diritti umani planetaria. Dati su cui si sono concentrati a livello internazionale le Nazioni Unite che hanno siglato una storica carta contro la violenza su donne e bambine alla “Commission on the Status of Women” dell’anno scorso (CSW, 8/15 marzo 2013), e il Consiglio d’Europa con la “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, redatta a Istanbul nel maggio 2011: organi internazionali che hanno sentito il bisogno di dare disposizioni organiche in merito, previa consultazione di Ong e associazioni della società civile, delineando chiaramente sia i termini in cui questa violenza si manifesta, sia le forme di contrasto.

La violenza maschile contro le donne non è un fenomeno né nuovo né solo italiano, e i dati dell’Onu ci dicono che nel mondo 7 donne su 10 subiscono una forma di violenza nel corso della vita, e che 600 milioni di donne vivono in nazioni che non considerano questo come reato: una violazione di diritti umani planetaria. Dati su cui si sono concentrati a livello internazionale le Nazioni Unite che hanno siglato una storica carta contro la violenza su donne e bambine alla “Commission on the Status of Women” dell’anno scorso (CSW, 8/15 marzo 2013), e il Consiglio d’Europa con la “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, redatta a Istanbul nel maggio 2011: organi internazionali che hanno sentito il bisogno di dare disposizioni organiche in merito, previa consultazione di Ong e associazioni della società civile, delineando chiaramente sia i termini in cui questa violenza si manifesta, sia le forme di contrasto.

Nel novembre del 2012 a Vienna, la “Academic Councilon United Nations System”(ACUNS), ha redatto un documento sul femmicidio (da non confondere femminicidio), in cui esperte internazionali come Diana EH Russell (criminologa statunitense che ha coniato il termine), Michelle Bachelet (ex UN Women e ora presidente del Cile), Rashida Manjoo (relatrice speciale dell’ONU sulla violenza contro le donne), hanno discusso in un simposio di studiose ed esperte sulla radice di genere delle varie forme di violenza contro le donne che portano fino alla loro uccisione. Nel rapporto finale si può leggere che

Nel novembre del 2012 a Vienna, la “Academic Councilon United Nations System”(ACUNS), ha redatto un documento sul femmicidio (da non confondere femminicidio), in cui esperte internazionali come Diana EH Russell (criminologa statunitense che ha coniato il termine), Michelle Bachelet (ex UN Women e ora presidente del Cile), Rashida Manjoo (relatrice speciale dell’ONU sulla violenza contro le donne), hanno discusso in un simposio di studiose ed esperte sulla radice di genere delle varie forme di violenza contro le donne che portano fino alla loro uccisione. Nel rapporto finale si può leggere che

«il femmicidio è l’ultima forma di violenza contro le donne e le ragazze, e assume molteplici forme»

e che «Le sue molte cause sono radicate nelle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, e nella discriminazione sistemica basata sul genere». Infine il documento rammenta che «Per considerare un caso come femmicidio, ci deve essere l’intenzione implicita di svolgere l’omicidio e un collegamento dimostrato tra il crimine e il genere femminile della vittima» e che «Finora, i dati sul femmicidio sono altamente inaffidabili e il numero stimato di donne che ne sono state vittime variano di conseguenza», ma che «i femmicidi avvengono in ogni paese del mondo e la più grande preoccupazione è che questi omicidi continuano ad essere accettati, tollerati o giustificati come fossero la norma».

Invece la Special Rapporteur dell’Onu, Rashida Manjoo, ha redatto e presentato al Consiglio dei diritti umani, che si è svolto a Ginevra nel giugno 2013, il primo “Rapporto tematico sul femminicidio”, adottando il termine sociologico coniato da Marcela Lagarde, che indica «la forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine che comportano l’impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambini, di sofferenze psichiche e fisiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia».

In questo Rapporto Manjoo afferma che «la formulazione di istanze basate sul riconoscimento dei propri diritti fondamentali da parte delle donne, resta un’importante strumento strategico e politico per l’empowerment delle donne e per fronteggiare le violazioni dei diritti umani», chiarendo – durante la sua relazione – che i significati di femmicidio e femminicidio oltrepassano anche il carattere sociale e religioso specifici dei diversi paesi, e affermando che ovunque si consumi, l’omicidio di genere, ha una chiara matrice comune a tutte le donne del mondo anche se con diverse declinazioni: per questo i «delitti passionali»dell’Occidente e i «delitti d’onore» in Oriente, hanno la medesima matrice di genere.

La violenza maschile contro donne e bambine, che può portare alla morte, è quindi un problema di dimensioni globali

storicamente basato sulla discriminazione e sul pregiudizio culturale della superiorità del maschio rispetto alla femmina, nonché manifestazione dei rapporti di forza diseguale tra i sessi. E anche se non ce ne accorgiamo adesso, è un dato di fatto che in questo momento l’attenzione su questa violazione dei diritti umani, che è una conseguenza dei rapporti sbilanciati tra i sessi, non viene posta solo dai movimenti femministi nel mondo ma da un panorama molto più ampio per una più ampia consapevolezza su un fenomeno trasversale a culture e società diverse tra loro, ed esteso a ogni classe sociale e a ogni età. Dico questo come premessa perché per affrontare la violenza maschile sulle donne – femminicidio/femmicidio, bisogna prima di tutto avere chiara

la sua radice che è nella discriminazione e nel radicamento degli stereotipi in tutti gli ambiti, da quello sociale, privato, politico

Sbilanciamento tra i sessi

La cultura maschile e maschilista non è un vezzo, un optional, ma fa parte di un sistema saldamente basato sulla convinzione dell’inferiorità della donna e del controllo su di lei, ed è funzionale a un potere che gli uomini non desiderano condividere, malgrado siano anche inferiori numericamente. Una donna che sta a casa, che cura i figli, che fa la spesa e cura gli anziani, una donna che si accontenta di un mezzo salario, che si adatta a fare un lavoro precario e mal pagato, che si ritrova a essere ricattata dal datore di lavoro e sta zitta perché non può perdere quei soldi, una donna che non può accedere ai suoi diritti sulla salute riproduttiva e sulla gestione del suo corpo, che ha paura a separarsi da un marito violento perché dipendente economicamente o perché ha paura di non vedere più i figli, e che infine rinuncia non solo al potere ma anche ai suoi diritti fondamentali: è un risparmio per lo Stato e un jolly collettivo e personale per ogni uomo. Per questo educare ogni bambina attraverso l’oscurantismo delle sue simili nei libri di testo che è costretta a studiare a scuola, forgiare la sua personalità nutrendola a piene mani della cultura del principe azzurro, è un modo sicuro per l’introiezione totale di un modello maschilista.

La cultura maschile e maschilista non è un vezzo, un optional, ma fa parte di un sistema saldamente basato sulla convinzione dell’inferiorità della donna e del controllo su di lei, ed è funzionale a un potere che gli uomini non desiderano condividere, malgrado siano anche inferiori numericamente. Una donna che sta a casa, che cura i figli, che fa la spesa e cura gli anziani, una donna che si accontenta di un mezzo salario, che si adatta a fare un lavoro precario e mal pagato, che si ritrova a essere ricattata dal datore di lavoro e sta zitta perché non può perdere quei soldi, una donna che non può accedere ai suoi diritti sulla salute riproduttiva e sulla gestione del suo corpo, che ha paura a separarsi da un marito violento perché dipendente economicamente o perché ha paura di non vedere più i figli, e che infine rinuncia non solo al potere ma anche ai suoi diritti fondamentali: è un risparmio per lo Stato e un jolly collettivo e personale per ogni uomo. Per questo educare ogni bambina attraverso l’oscurantismo delle sue simili nei libri di testo che è costretta a studiare a scuola, forgiare la sua personalità nutrendola a piene mani della cultura del principe azzurro, è un modo sicuro per l’introiezione totale di un modello maschilista.

Così, inconsapevole dei propri diritti e del suo protagonismo in questo mondo che per più della metà è popolato da persone fatte come lei, la femmina diventerà innocua, soprattutto se poi nella sua vita continuerà a essere completamente immersa in una cultura che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, la farà apparire come seconda a un qualsiasi maschio della sua vita privata e pubblica. Naturalmente a tutto c’è un limite e le donne si sono organizzate scoperchiando questo enorme vaso di Pandora. Ma cos’è un secolo di rivendicazioni in confronto a millenni di sottomissione? In Italia, che a livello di cultura machista potrebbe essere un modello, il pregiudizio verso l’inferiorità femminile è talmente radicato nella società che anche l’occhio più attento non si rende conto di quanto la discriminazione di genere sia una costante in famiglia, nella scuola, a lavoro, nelle istituzioni, nei rapporti con gli amici, per strada:

Così, inconsapevole dei propri diritti e del suo protagonismo in questo mondo che per più della metà è popolato da persone fatte come lei, la femmina diventerà innocua, soprattutto se poi nella sua vita continuerà a essere completamente immersa in una cultura che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, la farà apparire come seconda a un qualsiasi maschio della sua vita privata e pubblica. Naturalmente a tutto c’è un limite e le donne si sono organizzate scoperchiando questo enorme vaso di Pandora. Ma cos’è un secolo di rivendicazioni in confronto a millenni di sottomissione? In Italia, che a livello di cultura machista potrebbe essere un modello, il pregiudizio verso l’inferiorità femminile è talmente radicato nella società che anche l’occhio più attento non si rende conto di quanto la discriminazione di genere sia una costante in famiglia, nella scuola, a lavoro, nelle istituzioni, nei rapporti con gli amici, per strada:

una discriminazione che è una forma di violenza e che ti costringe in un corpo estraniato ed estraniante

non più tuo ma alla mercé. Imparare a memoria libri di testo in cui il proprio genere è cancellato, percepirsi come inadeguata per motivi di genere, essere discriminate da parte dei propri genitori di fronte a fratelli maschi, sottostare alle avance indesiderate come se fosse normale “insistere” da parte di un uomo, autoconsiderarsi un oggetto da conquistare e possedere, è il più profondo esproprio della soggettività che un essere vivente pensante possa subire. Ed è una violenza.

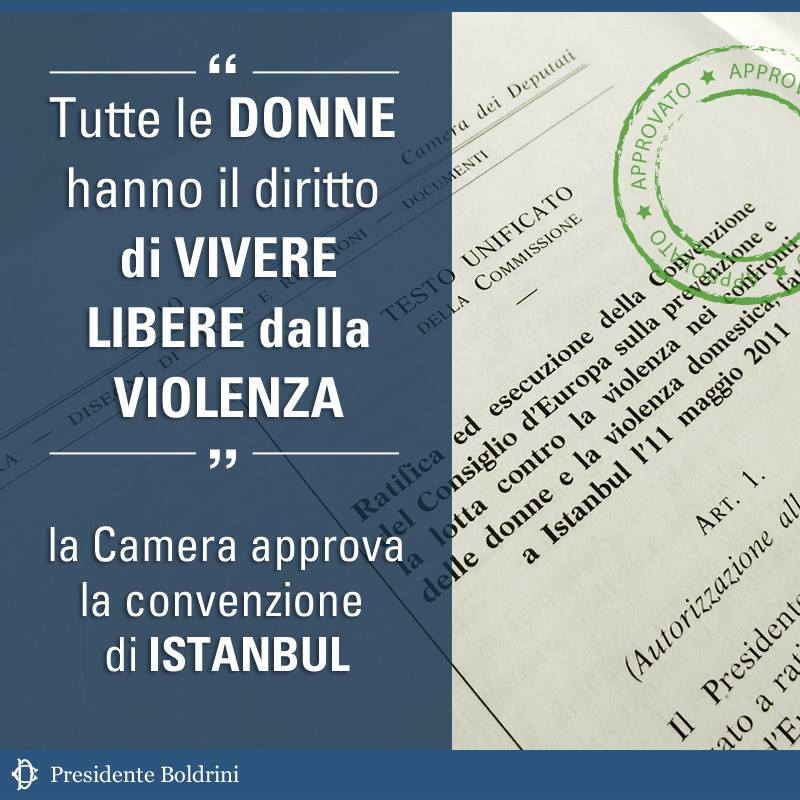

La Convenzione di Istanbul

La Convezione di Istanbul, oltre a condannare «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica», riconosce che il raggiungimento dell’uguaglianza è un elemento chiave per prevenire la violenza. z queste leggi possono anche rimanere inapplicate, come già succede in Italia e come sottolineato da Manjoo nelle sue Raccomandazioni sulla violenza contro le donne al nostro Paese.

La Convenzione di Istanbul stabilisce anche esattamente cosa s’intenda per violenza contro le donne: «Con l’espressione violenza nei confronti delle donne – si legge – si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Una Convezione che parte da un assunto per cui oltre a condannare «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica», riconosce che «il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne», la quale si mostra come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione». Riconoscendo «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere», la Convenzione di Istanbul riconosce che

La Convenzione di Istanbul stabilisce anche esattamente cosa s’intenda per violenza contro le donne: «Con l’espressione violenza nei confronti delle donne – si legge – si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Una Convezione che parte da un assunto per cui oltre a condannare «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica», riconosce che «il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne», la quale si mostra come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione». Riconoscendo «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere», la Convenzione di Istanbul riconosce che

«la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini»

Non solo, perché qui si osserva, da parte del Consiglio d’Europa e «con profonda preoccupazione», che «le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili», un pacchetto che costituisce «una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze, e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi». A ciò si aggiunga che «le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini» e che «i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia».

Non solo, perché qui si osserva, da parte del Consiglio d’Europa e «con profonda preoccupazione», che «le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili», un pacchetto che costituisce «una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze, e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi». A ciò si aggiunga che «le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini» e che «i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia».

Inoltre «La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato» e che comprende «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Una piattaforma complessa e articolata che, come già si può intuire, parte da un ristrutturazione dell’esistente che non può prescindere da un profondo cambiamento culturale e dall’annullamento del pregiudizio che porta, adesso e nella realtà dei fatti, a non avere chiara percezione della violenza e a sottovalutarne anche il rischio di vita – come dimostrano il 70% dei femminicidi del 2012 che in Italia potevano essere evitati, perché già segnalati come situazioni a rischio. Un cambiamento culturale che non può avvenire senza grosso investimento e di denaro e di forze.

Una piattaforma complessa e articolata che, come già si può intuire, parte da un ristrutturazione dell’esistente che non può prescindere da un profondo cambiamento culturale e dall’annullamento del pregiudizio che porta, adesso e nella realtà dei fatti, a non avere chiara percezione della violenza e a sottovalutarne anche il rischio di vita – come dimostrano il 70% dei femminicidi del 2012 che in Italia potevano essere evitati, perché già segnalati come situazioni a rischio. Un cambiamento culturale che non può avvenire senza grosso investimento e di denaro e di forze.

Convenzione di Istanbul e Raccomandazioni Onu

Ma avere una chiara percezione di questa violenza, oltre a un’acquisizione ufficiale dei dati e un monitoraggio sull’efficienza dello Stato che sono a oggi inesistenti in Italia, occorre una narrazione del fenomeno che sia fuori dagli stereotipi, che sono la spinta principale a una sottovalutazione del problema che influenza non solo l’opinione pubblica ma anche gli addetti ai lavori.

Alcune importanti indicazioni della Convezione di Istanbul erano già state indicate, in maniera vincolante, dalle Raccomandazioni del Comitato Cedaw all’Italia – che sorveglia l’applicazione della “Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne” ratificata dal nostro Paese nell’85 (con adesione al Protocollo opzionale nel 2002) – e anche in quelle della Special Rapporteur dell’Onu sulla violenza di genere, Rashida Manjoo.

In realtà l’implementazione della Convezione di Istanbul, e l’applicazione delle Raccomandazioni Onu, non sono un giochetto e non possono essere liquidate con ritocchi al codice penale come fatto la conversione in legge del decreto sicurezza nel 2013. Se questo Paese è indietro sulla questione di genere, percepibile nella vita di tutti i giorni, le istituzioni non possono prescindere dall’affrontare il problema alla radice, anche perché ne hanno la possibilità, il potere e la disponibilità. Ma per fare un passo così importante e decisivo, è necessario avere la percezione reale di quello che succede sulla pelle delle donne, ragazze, bambine e bambini, anche attraverso un’inchiesta accurata senza trascurare la consultazione e l’ascolto reale di tutte le associazioni di donne che si occupano in maniera professionale e costante della violenza.

In realtà l’implementazione della Convezione di Istanbul, e l’applicazione delle Raccomandazioni Onu, non sono un giochetto e non possono essere liquidate con ritocchi al codice penale come fatto la conversione in legge del decreto sicurezza nel 2013. Se questo Paese è indietro sulla questione di genere, percepibile nella vita di tutti i giorni, le istituzioni non possono prescindere dall’affrontare il problema alla radice, anche perché ne hanno la possibilità, il potere e la disponibilità. Ma per fare un passo così importante e decisivo, è necessario avere la percezione reale di quello che succede sulla pelle delle donne, ragazze, bambine e bambini, anche attraverso un’inchiesta accurata senza trascurare la consultazione e l’ascolto reale di tutte le associazioni di donne che si occupano in maniera professionale e costante della violenza.

Una interazione tra società civile e istituzioni che in Italia non c’è, o è spesso completamente fittizia

Cambiamento culturale e media

Lo smantellamento di una rappresentazione stereotipata è invece una cosa seria e deve avere un grosso impatto culturale per essere efficace, ed è per questo che tra le varie indicazioni, nei tre testi delle raccomandazioni dell’Onu e di Istanbul – due rivolti all’Italia e uno ratificato dal nostro Paese – ci sono indicazioni riguardo ai media e all’informazione.

Nelle Raccomandazioni Cedaw viene raccomandato all’Italia di «predisporre in collaborazione con un’ampia gamma di attori, comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media (…), affinché la violenza nei confronti delle donne venga considerata socialmente inaccettabile». Nelle raccomandazioni Onu di Manjoo, si raccomanda di «formare e sensibilizzare i media sui diritti delle donne compresa la violenza contro le donne per ottenere una rappresentazione non stereotipata delle donne e degli uomini nei mezzi di comunicazione nazionali». Nella Convenzione di Istanbul si chiede, all’art.17, che «Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità».

Nelle Raccomandazioni Cedaw viene raccomandato all’Italia di «predisporre in collaborazione con un’ampia gamma di attori, comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media (…), affinché la violenza nei confronti delle donne venga considerata socialmente inaccettabile». Nelle raccomandazioni Onu di Manjoo, si raccomanda di «formare e sensibilizzare i media sui diritti delle donne compresa la violenza contro le donne per ottenere una rappresentazione non stereotipata delle donne e degli uomini nei mezzi di comunicazione nazionali». Nella Convenzione di Istanbul si chiede, all’art.17, che «Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità».

È opportuno riflettere su come tali indicazioni siano implementabili nel nostro Paese in relazione all’informazione che ha bisogno, per la sua natura e carattere, di un approccio diverso rispetto a pubblicità, fiction, ecc. e che non può far parte di un unico calderone. L’informazione di giornali, telegiornali, speciali e programmi d’informazione tramite stampa, tv e web ha un suo specifico e non può essere confusa con il resto. Perché se è vero che la percezione della violenza è uno dei nodi fondamentali, l’informazione che – a differenza di fiction o della pubblicità – si pone come oggettiva, influenza in maniera diretta la percezione di quel problema come fosse super partes. Un’informazione che, qualora non venga data in maniera corretta, può procurare anche distorsioni e danni, in quanto nella formazione dell’opinione pubblica, dell’immaginario collettivo e nel sostegno degli stereotipi comuni, l’informazione ha un ruolo fondamentale e particolare.

È opportuno riflettere su come tali indicazioni siano implementabili nel nostro Paese in relazione all’informazione che ha bisogno, per la sua natura e carattere, di un approccio diverso rispetto a pubblicità, fiction, ecc. e che non può far parte di un unico calderone. L’informazione di giornali, telegiornali, speciali e programmi d’informazione tramite stampa, tv e web ha un suo specifico e non può essere confusa con il resto. Perché se è vero che la percezione della violenza è uno dei nodi fondamentali, l’informazione che – a differenza di fiction o della pubblicità – si pone come oggettiva, influenza in maniera diretta la percezione di quel problema come fosse super partes. Un’informazione che, qualora non venga data in maniera corretta, può procurare anche distorsioni e danni, in quanto nella formazione dell’opinione pubblica, dell’immaginario collettivo e nel sostegno degli stereotipi comuni, l’informazione ha un ruolo fondamentale e particolare.

Quando qualche anno fa, quando ho cominciato a monitorare l’informazione italiana con un occhio di genere, ho visto che malgrado in Italia l’80% della violenza fosse violenza domestica e malgrado la maggior parte degli autori di femmicidio fossero membri maschi della famiglia italiana (mariti, fidanzati, ex o partner respinti) di cui solo il 10% con problemi psichici accertati, si parlava sempre di raptus, infermità mentale, gelosia, delitto passionale, stress dovuto al lavoro o alla perdita del lavoro. Mentre

per la donna si tracciava un profilo che ricalcava stereotipi femminili comuni quasi a suggerire una complicità della donna stessa la quale, avendo provocato, tradito, esasperato, si era ritrovata uccisa

Quando si trattava di un’uccisone dopo una lunga serie di maltrattamenti gravi in famiglia, nei giornali spesso il titolo riportava un’attenuante psichiatrica dell’autore e il solito il background stereotipato nell’illustrazione dei fatti, ci si richiamava cioè a evidenti stereotipi. Citando il “Rapporto Ombra” presentato dalla “Piattaforma Cedaw” a New York nel 2011: «I media spesso presentano gli autori di femmicidio come vittime di raptus e follia omicida, ingenerando nell’opinione pubblica la falsa idea che i femmicidi vengano perlopiù commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi di aggressività improvvisa. Al contrario, negli ultimi 5 anni meno del 10% di femmicidi è stato commesso a causa di patologie psichiatriche o altre forme di malattie, e meno del 10% dei è stato commesso per liti legate a problemi economici o lavorativi».

Quando si trattava di un’uccisone dopo una lunga serie di maltrattamenti gravi in famiglia, nei giornali spesso il titolo riportava un’attenuante psichiatrica dell’autore e il solito il background stereotipato nell’illustrazione dei fatti, ci si richiamava cioè a evidenti stereotipi. Citando il “Rapporto Ombra” presentato dalla “Piattaforma Cedaw” a New York nel 2011: «I media spesso presentano gli autori di femmicidio come vittime di raptus e follia omicida, ingenerando nell’opinione pubblica la falsa idea che i femmicidi vengano perlopiù commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi di aggressività improvvisa. Al contrario, negli ultimi 5 anni meno del 10% di femmicidi è stato commesso a causa di patologie psichiatriche o altre forme di malattie, e meno del 10% dei è stato commesso per liti legate a problemi economici o lavorativi».

La violenza sulle donne – femminicidio, che in Italia ha ancora un altissima percentuale di sommerso, era trattata, e spesso lo è ancora, come un fatto di cronaca isolato e sporadico, attraverso una narrazione che per rendere più appetibile il racconto andava a scavare nel torbido, indugiando su aspetti morbosi per interessare chi legge e facendo leva su stereotipi culturali privi di un quadro d’insieme con il risultato di trasformare la donna in offender e minimizzando la gravità del reato commesso. Ma chi informa deve essere informato e non può prescindere da una formazione e una preparazione adeguata su temi che non sono di serie B e che non possono essere improvvisati, soprattutto se si tratta di professionisti dell’informazione, come siamo appunto noi giornalisti e giornaliste.

La violenza sulle donne – femminicidio, che in Italia ha ancora un altissima percentuale di sommerso, era trattata, e spesso lo è ancora, come un fatto di cronaca isolato e sporadico, attraverso una narrazione che per rendere più appetibile il racconto andava a scavare nel torbido, indugiando su aspetti morbosi per interessare chi legge e facendo leva su stereotipi culturali privi di un quadro d’insieme con il risultato di trasformare la donna in offender e minimizzando la gravità del reato commesso. Ma chi informa deve essere informato e non può prescindere da una formazione e una preparazione adeguata su temi che non sono di serie B e che non possono essere improvvisati, soprattutto se si tratta di professionisti dell’informazione, come siamo appunto noi giornalisti e giornaliste.

Con queste premesse, è iniziato il lavoro sul femmicidio-femminicidio nella Rete nazionale delle giornaliste italiane (“GiUliA”) e ciò succedeva quando ancora nessuno, su stampa e tv, parlava di femmicidio/femminicidio. Il tam tam che è scaturito da quel lavoro, in Giulia e con Articolo21, ha portato l’informazione a concentrarsi in maniera differente sul problema, perché le giornaliste cercavano con tenacia, e combattendo lo stesso maschilismo interno alle redazioni, di allargare gli orizzonti dove lavoravano e operavano. È stato così che dall’inizio del 2012 le giornaliste di molte testate italiane, hanno cominciato a dare una prospettiva diversa al trattamento della violenza contro le donne all’interno dell’informazione, al fine di argomentare il fenomeno con

Con queste premesse, è iniziato il lavoro sul femmicidio-femminicidio nella Rete nazionale delle giornaliste italiane (“GiUliA”) e ciò succedeva quando ancora nessuno, su stampa e tv, parlava di femmicidio/femminicidio. Il tam tam che è scaturito da quel lavoro, in Giulia e con Articolo21, ha portato l’informazione a concentrarsi in maniera differente sul problema, perché le giornaliste cercavano con tenacia, e combattendo lo stesso maschilismo interno alle redazioni, di allargare gli orizzonti dove lavoravano e operavano. È stato così che dall’inizio del 2012 le giornaliste di molte testate italiane, hanno cominciato a dare una prospettiva diversa al trattamento della violenza contro le donne all’interno dell’informazione, al fine di argomentare il fenomeno con

una prospettiva che superasse il pregiudizio discriminatorio, sia sulle donne sia rispetto alla considerazione di un argomento inferiore e privo di una sua dimensione specifica all’interno delle redazioni

Il lavoro della società civile

Un grande passo, dopo la Piattaforma Cedaw e Giulia, è avvenuto nel marzo del 2012 in cui, dopo un mio articolo sul femmincidio titolato “La famiglia italiana fa più vittime della mafia” (“Il Manifesto” – 7 marzo 2012), Magistratura democratica con le giudici Antonella Di Florio (Tribunale civile di Roma) e Tiziana Coccoluto (Procura di Roma), mi ha stato chiesto di istituire un tavolo interdisciplinare che mettesse in contatto diverse categorie professionali come giudici, avvocati, giornaliste, psicologhe e società civile, intorno al tema del femminicidio e per la costruzione di una rete professionalmente competente. Al tavolo, dal titolo “Femminicidio: analisi, metodologia e intervento in ambito giudiziario. Per una strategia concreta di lavoro interdisciplinare”, insieme a me e Antonella Di Florio, erano sedute la procuratrice Maria Monteleone, la giudice Franca Mangano, la direttrice dello Sco, Luisa Pellizzari, l’avvocata Barbara Spinelli, i giudici di Cassazione Giovanni Diotallevi ed Elisabetta Rosi, la psicologa Elvira Reale e Vittoria Tola dell’Udi.

Un grande passo, dopo la Piattaforma Cedaw e Giulia, è avvenuto nel marzo del 2012 in cui, dopo un mio articolo sul femmincidio titolato “La famiglia italiana fa più vittime della mafia” (“Il Manifesto” – 7 marzo 2012), Magistratura democratica con le giudici Antonella Di Florio (Tribunale civile di Roma) e Tiziana Coccoluto (Procura di Roma), mi ha stato chiesto di istituire un tavolo interdisciplinare che mettesse in contatto diverse categorie professionali come giudici, avvocati, giornaliste, psicologhe e società civile, intorno al tema del femminicidio e per la costruzione di una rete professionalmente competente. Al tavolo, dal titolo “Femminicidio: analisi, metodologia e intervento in ambito giudiziario. Per una strategia concreta di lavoro interdisciplinare”, insieme a me e Antonella Di Florio, erano sedute la procuratrice Maria Monteleone, la giudice Franca Mangano, la direttrice dello Sco, Luisa Pellizzari, l’avvocata Barbara Spinelli, i giudici di Cassazione Giovanni Diotallevi ed Elisabetta Rosi, la psicologa Elvira Reale e Vittoria Tola dell’Udi.

Un tavolo che, fra tutti i tavoli e i convegni fatti nel corso di questi anni, è stato uno dei più importanti incontri sul tema e con spunti di riflessione che sono stati poi ripresi in diversi ambiti di discussione nel corso del tempo. Un approccio interdisciplinare indispensabile se si vuole intervenire con efficacia sulla violenza di genere nella sua trasversalità con un sistema che coinvolgendo i diversi ambiti di competenza sia in grado di affrontare un fenomeno che in Italia non è un’emergenza ma un problema strutturale profondo.

Un tavolo che, fra tutti i tavoli e i convegni fatti nel corso di questi anni, è stato uno dei più importanti incontri sul tema e con spunti di riflessione che sono stati poi ripresi in diversi ambiti di discussione nel corso del tempo. Un approccio interdisciplinare indispensabile se si vuole intervenire con efficacia sulla violenza di genere nella sua trasversalità con un sistema che coinvolgendo i diversi ambiti di competenza sia in grado di affrontare un fenomeno che in Italia non è un’emergenza ma un problema strutturale profondo.

Altra spinta propulsiva, nel maggio 2012, è stata quella profusa dalla costruzione della Convenzione “No More” contro la violenza sulle donne / femminicidio (di cui faccio parte come promotrice e referente in GiUliA), e dove sono confluite le forze della società civile con le più importanti associazioni che si occupano di violenza di genere in Italia. Una massiccia proposta di cambiamento a tutto quello che riguardava questi temi che ha cambiato le carte in tavola e con un grosso impatto culturale. Ma non basta.

La sottovalutazione della violenza contro le donne

Il pregiudizio è così forte che, grazie a un così ampio sostegno discriminatorio, anche in ambito giudiziario dove le donne dovrebbero trovare aiuto, spesso sono trattate come povere vittime incapaci di intendere e di volere, donne depresse che attirano a sé uomini violenti, o ancora peggio soggetti non credibili che quando denunciano una violenza ampliano la portata dell’accaduto esagerando. Donne che ogni giorno rischiano di essere rivittimizzate sui giornali, nella società e in tribunale, che non vengono credute fino in fondo e non hanno la dovuta protezione, e possono essere costrette a un affido condiviso coatto in presenza di violenza domestica e violenza assistita o subita dai minori presenti, per mancanza di preparazione e di formazione di tutti gli operatori che si possono trovare ad avere a che fare con reati di questo tipo su tutto il territorio nazionale: situazione che non è cambiata nella sostanza neanche dopo l’approvazione e conversione del decreto sicurezza, in cui compare una parte dedicata alla violenza contro le donne.

Il pregiudizio è così forte che, grazie a un così ampio sostegno discriminatorio, anche in ambito giudiziario dove le donne dovrebbero trovare aiuto, spesso sono trattate come povere vittime incapaci di intendere e di volere, donne depresse che attirano a sé uomini violenti, o ancora peggio soggetti non credibili che quando denunciano una violenza ampliano la portata dell’accaduto esagerando. Donne che ogni giorno rischiano di essere rivittimizzate sui giornali, nella società e in tribunale, che non vengono credute fino in fondo e non hanno la dovuta protezione, e possono essere costrette a un affido condiviso coatto in presenza di violenza domestica e violenza assistita o subita dai minori presenti, per mancanza di preparazione e di formazione di tutti gli operatori che si possono trovare ad avere a che fare con reati di questo tipo su tutto il territorio nazionale: situazione che non è cambiata nella sostanza neanche dopo l’approvazione e conversione del decreto sicurezza, in cui compare una parte dedicata alla violenza contro le donne.

Un impasse dovuto alla sottovalutazione di quello che rappresenta la violenza sessista contro le donne

Un esempio per tutti. Quando la presidente della camera, Laura Boldrini, bersaglio di attacchi sessisti violenti pubblici ha reagito in maniera decisa, è stata gridata la parola «censura malgrado lei non l’avesse neanche proferita. Perché? Durante seminario parlamentare #nohatespeech, “Parole libere o parole d’odio, prevenzione della violenza online” – promosso da Boldrini nel 2013 – si è parlato della violenza sulle donne nel web come di un fenomeno odioso quanto grave di cui non solo la presidente della camera ma molte donne e ragazze sono l’obiettivo quotidiano, ed è emerso il contrasto tra la libertà di espressione e lo sfogo violento pubblico.

Un esempio per tutti. Quando la presidente della camera, Laura Boldrini, bersaglio di attacchi sessisti violenti pubblici ha reagito in maniera decisa, è stata gridata la parola «censura malgrado lei non l’avesse neanche proferita. Perché? Durante seminario parlamentare #nohatespeech, “Parole libere o parole d’odio, prevenzione della violenza online” – promosso da Boldrini nel 2013 – si è parlato della violenza sulle donne nel web come di un fenomeno odioso quanto grave di cui non solo la presidente della camera ma molte donne e ragazze sono l’obiettivo quotidiano, ed è emerso il contrasto tra la libertà di espressione e lo sfogo violento pubblico.

In quella sede, in cui erano presenti addetti ai lavori, pochi hanno capito però la connessione tra la violenza psicologica, presente in tutte le convenzioni internazionali che riguardano le donne (dalla Cedaw alla Convenzione di Istanbul), e i suicidi delle ragazze che hanno subito assalti mediatici o rivittimizzazione mediatica post-stupro. E questo perché

si continua a non capire che non accettare la violenza in tutte le sue forme, compresa quella mediata dai media, non significa censurare perché quella non è libertà

Una situazione che può diventare allarmante se si tratta di adolescenti, momento in cui l’amplificazione è enorme. Nello specifico i minorenni spesso ignorano che quello che stanno facendo attraverso il web e i social network – minacce, calunnie, violenza, bullismo e cyberbullismo – sia un reato, esagerando i comportamenti degli adulti in una maniera straordinaria, diventano straordinariamente pericolosi. Su quello che è successo in Ohio, dove alcuni ragazzi sono stati condannati per stupro su una ragazza di 16 anni e per aver divulgato materiale sul reato da loro commesso, la cosa più grave non è stato solo il racconto derisorio del reato commesso su YouTube da parte dei ragazzi, ma il fatto che quando sono stati condannati la maggior parte dei media Usa, ha detto che le vite di questi ragazzi erano state “rovinate”: erano dei giocatori promettenti ma essendo stati condannati, la loro carriera era stata stroncata. Un esempio eclatante di sottovalutazione della violenza sostenuta da una rivittimizzazione mediatica che ha anche rivelato indirettamente il nome della giovane che è stata poi ricoperta di insulti su twitter.

La responsabilità dell’informazione

Qual è allora il punto? Il punto è che un’informazione che si pone a livello oggettivo e che deve riportare un fatto, non può esprimere giudizi rispetto a una situazione così delicata e basandosi oltretutto su stereotipi, perché è dannosa e fuorviante per l’opinione pubblica in quanto non dà la giusta misura della gravità dell’accaduto, anzi la sottovaluta volontariamente e senza mezzi termini, rivittimizzando la persona che si sente così di vivere una seconda violenza e giustificando la violenza stessa. Per questo, se si vuole risolvere davvero il problema, bisogna affrontarne il nocciolo, e cioè la discriminazione di genere che tocca le donne, le ragazze e le bambine dell’intero Pianeta.

Qual è allora il punto? Il punto è che un’informazione che si pone a livello oggettivo e che deve riportare un fatto, non può esprimere giudizi rispetto a una situazione così delicata e basandosi oltretutto su stereotipi, perché è dannosa e fuorviante per l’opinione pubblica in quanto non dà la giusta misura della gravità dell’accaduto, anzi la sottovaluta volontariamente e senza mezzi termini, rivittimizzando la persona che si sente così di vivere una seconda violenza e giustificando la violenza stessa. Per questo, se si vuole risolvere davvero il problema, bisogna affrontarne il nocciolo, e cioè la discriminazione di genere che tocca le donne, le ragazze e le bambine dell’intero Pianeta.

Il pregiudizio della discriminazione di genere e la sottovalutazione che ne consegue, è così ampia da esigere un sistema di contrasto a 360 gradi, come indica la Convenzione di Istanbul, e con un approccio specifico e interdisciplinare. I media, l’informazione, il web, la scuola, il lavoro, in famiglia e nella gestione del potere in cui le donne continuano, in molti casi, ad essere un optional.

Ma partiamo dall’informazione che non è un punto di arrivo ma una partenza e uno stimolo allo smantellamento culturale

In Italia, la prassi per dare notizia sui giornali di un femminicidio che magari arriva dopo una lunga serie di maltrattamenti gravi in famiglia, lo schema era – e spesso è ancora – il titolo con un’attenuante psichiatrica dell’autore, se italiano, o sbattuto in prima pagina con il nome dell’offender in risalto, se immigrato. Delitto passionale, per il primo, e delitto d’onore, per il secondo. Per gli omicidi di genere, che al 96% in Italia vengono commessi da conoscenti maschi, si parlava – e si parla ancora – di raptus, infermità mentale, gelosia, delitto passionale, stress dovuto al lavoro o alla perdita del lavoro, e si tracciava un profilo della vittima che potesse giustificare l’atto che in realtà era un omicidio di genere. Di solito il background culturale nell’illustrazione dei fatti, si richiamava agli stereotipi femminili della donna “preda” che istiga l’istinto animale dell’uomo: quindi se la vittima, dell’omicidio o dello stupro, è di bell’aspetto, con la sua foto in bella vista, mentre un’anziana o una donna non particolarmente avvenente, era accompagnata dall’immagine del luogo del delitto o la foto di polizia o carabinieri:

il tutto confezionato come se fosse un semplice fatto di cronaca isolato e non un fenomeno sociale

La narrazione indugiava su aspetti morbosi e perversi per interessare chi leggeva, senza preoccuparsi di dare un quadro d’insieme ma facendo appunto leva su stereotipi culturali. Senza preoccuparsi di avere un linguaggio adeguato e immagini lontane dall’immaginario maschile della donna “preda”, la donna veniva trasformata in offender complice della sua stessa morte o dello stupro, un sistema che giustifica indirettamente il reato come se fosse una cosa normale e sostenendo quella cultura di cui la violenza si nutre. Una responsabilità che l’informazione deve cominciare a prendersi. La scelta delle parole e delle immagini è materia viva nell’interpretazione della realtà, e quando la stampa riporta fatti che riguardano la discriminazione di genere come eventi eccezionali, di natura privata e sufficienti a sé stessi attraverso un linguaggio distorto e un immaginario stereotipato, applica una doppia violenza in una cultura che ci sottopone, sempre più spesso, a offese e umiliazioni anche pubbliche, attraverso apprezzamenti di carattere fisico e a sfondo sessuale, deprezzamenti a livello culturale e sociale, politico.

La narrazione indugiava su aspetti morbosi e perversi per interessare chi leggeva, senza preoccuparsi di dare un quadro d’insieme ma facendo appunto leva su stereotipi culturali. Senza preoccuparsi di avere un linguaggio adeguato e immagini lontane dall’immaginario maschile della donna “preda”, la donna veniva trasformata in offender complice della sua stessa morte o dello stupro, un sistema che giustifica indirettamente il reato come se fosse una cosa normale e sostenendo quella cultura di cui la violenza si nutre. Una responsabilità che l’informazione deve cominciare a prendersi. La scelta delle parole e delle immagini è materia viva nell’interpretazione della realtà, e quando la stampa riporta fatti che riguardano la discriminazione di genere come eventi eccezionali, di natura privata e sufficienti a sé stessi attraverso un linguaggio distorto e un immaginario stereotipato, applica una doppia violenza in una cultura che ci sottopone, sempre più spesso, a offese e umiliazioni anche pubbliche, attraverso apprezzamenti di carattere fisico e a sfondo sessuale, deprezzamenti a livello culturale e sociale, politico.

Esercitare violenza attraverso il linguaggio non significa solo insultare, offendere, ferire ma esercitare una violenza invisibile sui processi di identità della persona che in questo caso si estende al genere e che forzano e manipolano la realtà. Titolare l’articolo di cronaca di un femmicidio con «dramma della gelosia», oppure «uomo uccide per gelosia», o ancora «uccisa per motivi passionali», significa deviare la percezione comune dando un’informazione sbagliata perché il femmicidio è una conseguenza estrema della violenza di genere e rappresenta la volontà (e non la follia) di un totale controllo sulla donna, ed è anche l’estrema ratio di chi dice che del nostro corpo può disporre, teoricamente e materialmente.

Esercitare violenza attraverso il linguaggio non significa solo insultare, offendere, ferire ma esercitare una violenza invisibile sui processi di identità della persona che in questo caso si estende al genere e che forzano e manipolano la realtà. Titolare l’articolo di cronaca di un femmicidio con «dramma della gelosia», oppure «uomo uccide per gelosia», o ancora «uccisa per motivi passionali», significa deviare la percezione comune dando un’informazione sbagliata perché il femmicidio è una conseguenza estrema della violenza di genere e rappresenta la volontà (e non la follia) di un totale controllo sulla donna, ed è anche l’estrema ratio di chi dice che del nostro corpo può disporre, teoricamente e materialmente.

Femminicidio come una moda o un brand mediatico

La sottovalutazione e la rivittimizzazione meditica però, non ha la sua causa solo nella scarsa valutazione del fenomeno perché anche una iperinformazione, se fatta male, può essere pericolosa. Il termine femminicidio che, una volta sdoganato, diventa un brand e una moda, può essere pericoloso come e forse anche più della scarsa attenzione. L’altro pericolo da evitare è infatti il meccanismo di speculazione strumentale che tratta il

femminicidio come un passepartout che fa notizia e su cui anche chi non ha strumenti né competenze, può avventurarsi

Con modi meno sfacciati e meno aggressivi di prima, ma pur sempre in maniera superficiale, chi schiaffa in prima pagina il termine “femminicidio” senza cognizione, continua a sottovalutarne la portata e a cadere negli stereotipi senza cambiare una virgola dell’esistente. Un pericolo in cui il pregiudizio della discriminazione di genere permane, e si riflette nel sostegno sotterraneo di una cultura che non essendo diversa da prima mette solo in evidenza che ci sono uomini-mostri e donne che non si sanno difendere e vanno difese da se stesse.

Un esempio è stato che il 25 novembre 2013, una data che fino a due anni fa nessuno si ricordava e che ora, invece, ha avuto mobilitazioni in tutta Italia e una inflazione di titoli e notizie anche prive di spessore che hanno avuto come conseguenza un abbassamento della guardia. I messaggi che sono stati veicolati alla fine del 2013, anche dall’informazione, sono stati su un piano di superficialità che ha coinciso con il ristabilimento degli stereotipi, perché l’importante è non intaccare seriamente i ruoli che sostengono il sistema-famiglia italiano.

Un esempio è stato che il 25 novembre 2013, una data che fino a due anni fa nessuno si ricordava e che ora, invece, ha avuto mobilitazioni in tutta Italia e una inflazione di titoli e notizie anche prive di spessore che hanno avuto come conseguenza un abbassamento della guardia. I messaggi che sono stati veicolati alla fine del 2013, anche dall’informazione, sono stati su un piano di superficialità che ha coinciso con il ristabilimento degli stereotipi, perché l’importante è non intaccare seriamente i ruoli che sostengono il sistema-famiglia italiano.

Ed è così che ci si è concentrati sugli uomini ma solo per dividerli in buoni e cattivi, senza una vera analisi o una presa di coscienza reale da parte del maschile, in un 25 novembre che ha coperto l’Italia di rosso al posto dell’arancione – colore della campagna internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre promosso dall’Onu – in quanto colore del sangue delle morte ammazzate. Molti dei programmi tv sono stati confezionati da giornalisti impreparati che hanno contribuito ad abbassare fortemente il livello di confronto, mentre sulla stampa, malgrado il livello sia spesso più alto, ci sono stati casi in cui giornalisti e opinionisti completamente a digiuno del tema, hanno sentito il bisogno di disquisire su situazioni e spiegare cause di fatti che non conoscono, ingenerando confusione e portando indietro il lavoro. Un metodo che altrove sarebbe etichettato come incompetenza.

Ed è così che ci si è concentrati sugli uomini ma solo per dividerli in buoni e cattivi, senza una vera analisi o una presa di coscienza reale da parte del maschile, in un 25 novembre che ha coperto l’Italia di rosso al posto dell’arancione – colore della campagna internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre promosso dall’Onu – in quanto colore del sangue delle morte ammazzate. Molti dei programmi tv sono stati confezionati da giornalisti impreparati che hanno contribuito ad abbassare fortemente il livello di confronto, mentre sulla stampa, malgrado il livello sia spesso più alto, ci sono stati casi in cui giornalisti e opinionisti completamente a digiuno del tema, hanno sentito il bisogno di disquisire su situazioni e spiegare cause di fatti che non conoscono, ingenerando confusione e portando indietro il lavoro. Un metodo che altrove sarebbe etichettato come incompetenza.

Una superficialità che su ampia scala ha creato un’onda mediatica enorme che, essendo instabile e priva di competenza, si è inevitabilmente afflosciata creando stanchezza e disinteresse, e portando al “quasi” silenzio dopo aver toccato il suo apice. Un abbassamento di qualità, condito anche con business, moda e addirittura calendari di belle ragazze in mutande, che ha portato a un ripensamento sul termine stesso di femminicidio ormai confuso e ridotto a uxoricidio sui giornali: un termine diventato fuorviante solo per chi – e per responsabilità di chi – non ne sa nulla. In questo caso c’è da aggiungere che la responsabilità mediatica è particolarmente grave, perché quando l’informazione si consuma sulla pelle di esseri umani – come donne e bambine che rischiano la loro stessa incolumità – ognuno di dovrebbe fare un esame di coscienza chiedendosi: quali potrebbero essere le conseguenze se sbaglio o se sono superficiale?

Un esempio esemplificativo della superficialità è stato quando, in piena campagna contro il femminicidio, si è parlato e riparlato del caso delle minorenni coinvolte in un giro di prostituzione ribattezzate da tutti i giornali come «baby squillo» attraverso articoli morbosi e pieni di attenzioni sulle ragazze: la dimostrazione che in quei giornali – che magari avevano pagine e pagine sul femminicidio – non si era capito che la radice della violenza sono proprio quegli stereotipi sbattuti così in prima pagina.

Un teatrino che sta portando a una normalizzazione e a una sottovalutazione di ritorno su un fenomeno in cui ormai l’unica speranza è che gli strilloni perdano la voce

Come evitare la rivittimizzazione mediatica

Come evitare la rivittimizzazione mediatica

Il punto cruciale è allora la percezione della violenza nella sua reale portata e senza improvvisazione: lo smantellamento di una cultura dello stupro coincide con quello della sottovalutazione della violenza e dei pregiudizi di genere, in cui si rischia di far passare come normalità, un danno o una violazione.

Per questo l’informazione ha un ruolo fondamentale: perché se i media sostengono questa cultura della sottovalutazione, che poggia sul pregiudizio della discriminazione di genere, è ovvio che anche la percezione dell’opinione pubblica sarà tale, e questo sosterrà a sua volta anche la rivittimizzazione nei tribunali, nelle forze dell’ordine, tra operatori e operatrici. Pubblicare articoli negazionisti della violenza contro le donne, o lasciare che giornalisti che non si occupano di queste tematiche si avventurino senza strumenti e conoscenze appropriate, è pericoloso. È quella che viene chiamata vittimizzazione secondaria, che in questo caso è fatta attraverso i media, e che si serve di quell’arma affilatissima che è l’illusione che basta essere brave persone o bravi professionisti, per essere oggettivi e bilanciati anche su questo. Ma non si parla di sport e le conseguenze sono gravi.

Per questo l’informazione ha un ruolo fondamentale: perché se i media sostengono questa cultura della sottovalutazione, che poggia sul pregiudizio della discriminazione di genere, è ovvio che anche la percezione dell’opinione pubblica sarà tale, e questo sosterrà a sua volta anche la rivittimizzazione nei tribunali, nelle forze dell’ordine, tra operatori e operatrici. Pubblicare articoli negazionisti della violenza contro le donne, o lasciare che giornalisti che non si occupano di queste tematiche si avventurino senza strumenti e conoscenze appropriate, è pericoloso. È quella che viene chiamata vittimizzazione secondaria, che in questo caso è fatta attraverso i media, e che si serve di quell’arma affilatissima che è l’illusione che basta essere brave persone o bravi professionisti, per essere oggettivi e bilanciati anche su questo. Ma non si parla di sport e le conseguenze sono gravi.

Trattare le donne come se fossero vittime indifese da proteggere, perenni inadeguate, mettere sullo stesso piano la violenza maschile con la reazione femminile di fronte a una violenza fisica e/o psicologica, dare voce all’autore della violenza senza dotarsi di strumenti di approccio e analisi adeguate, può essere considerata causa di una rivittimizzazione mediatica. Una impreparazione che ha tenuto ben lontani i giornalisti da molti centri antiviolenza, i quali, per molto tempo, si sono rifiutati di dare in pasto le storie delle donne come se fosse materiale da scoop: un gap, tra la realtà della violenza e l’informazione, che abbiamo cercato faticosamente di riempire e su cui non vorremmo tornare indietro.

Dare la sensazione che l’uomo è un poveretto respinto da una donna che giocava coi suoi sentimenti di uomo ferito, senza chiamare quel tipo di situazione col suo vero nome, cioè violenza psicologica, è molto più pericoloso di quanto si possa immaginare. Quello che è importante non è soltanto il racconto dei fatti ma l’imparare a raccontarli soprattutto in un contesto culturale così discriminatorio per le donne come quello italiano, dove l’idea che continua a passare è che comunque un certo tipo di atteggiamenti, anche violenti, siano un ingrediente scontato dei rapporti intimi: una convinzione che nei tribunali, nelle caserme, e in alcune perizie psicologiche (CTU), espone la donna a grave rischio, in quanto la violenza psicologica nei rapporti d’intimità, non è una semplice conflittualità della relazione. Se il problema è strutturale e culturale,

Dare la sensazione che l’uomo è un poveretto respinto da una donna che giocava coi suoi sentimenti di uomo ferito, senza chiamare quel tipo di situazione col suo vero nome, cioè violenza psicologica, è molto più pericoloso di quanto si possa immaginare. Quello che è importante non è soltanto il racconto dei fatti ma l’imparare a raccontarli soprattutto in un contesto culturale così discriminatorio per le donne come quello italiano, dove l’idea che continua a passare è che comunque un certo tipo di atteggiamenti, anche violenti, siano un ingrediente scontato dei rapporti intimi: una convinzione che nei tribunali, nelle caserme, e in alcune perizie psicologiche (CTU), espone la donna a grave rischio, in quanto la violenza psicologica nei rapporti d’intimità, non è una semplice conflittualità della relazione. Se il problema è strutturale e culturale,

l’informazione e la narrazione mediatica di questa violenza, diventa uno dei fattori principali per il cambiamento

Per queste ragioni, non basta essere sensibili all’argomento ma bisogna conoscerlo, bisogna essere preparati, studiare, ed è fondamentale che la formazione valga per giudici, forze dell’ordine, avvocati e avvocate, psicologi e psicologhe, assistenti sociali, ma anche per i giornalisti e le giornaliste che si vogliano occupare di questi temi. Risolvere il problema culturale anche attraverso una corretta informazione, è il nodo: ma lo dobbiamo fare da sole continuando a punzecchiare direttori e caporedattori?

In Italia gli uomini occupano la maggioranza dei posti di comando anche nelle redazioni italiane, e se davvero vogliono dimostrare di occuparsi di femminicidio potrebbero partire prendendo in seria considerazione le modalità indicate dalla società civile che ha elaborato con un alto profilo professionale i contenuti e le modalità di narrazione della violenza sulle donne partendo da valutazioni e studi interdisciplinari sul campo, perché questa è la responsabilità da prendersi in carico. Per dare una corretta informazione, che non sia soltanto attraverso i seppur utilissimi e validissimi blog e rubriche, bisognerebbe entrare a pieno titolo nel tessuto vivo del giornale, avviando un processo di trasformazione anche dentro le redazioni.

In Italia gli uomini occupano la maggioranza dei posti di comando anche nelle redazioni italiane, e se davvero vogliono dimostrare di occuparsi di femminicidio potrebbero partire prendendo in seria considerazione le modalità indicate dalla società civile che ha elaborato con un alto profilo professionale i contenuti e le modalità di narrazione della violenza sulle donne partendo da valutazioni e studi interdisciplinari sul campo, perché questa è la responsabilità da prendersi in carico. Per dare una corretta informazione, che non sia soltanto attraverso i seppur utilissimi e validissimi blog e rubriche, bisognerebbe entrare a pieno titolo nel tessuto vivo del giornale, avviando un processo di trasformazione anche dentro le redazioni.

Redazioni che vorremmo fossero attrezzate, non solo con un vademecum o linee di condotta, ma con redattrici e redattori formati su questi temi che possano evitare pericolosi scivoloni e produrre una nuova cultura, un nuovo modo di vedere le cose. Una specie di occhio di genere che attraverso giornalisti e giornaliste formati sulla materia, possano nei vari desk rintracciare e stimolare un nuovo linguaggio e un nuovo modo di raccontare la realtà, evitando non solo il neutro, ma anche mettendo in luce differenti aspetti di un certo avvenimento, compresi quelli legati al genere. Come esiste il giornalista di esteri, interni, cultura, sarebbe auspicabile che della violenza sulle donne e sui minori non si occupasse né il cronista né il redattore di turno, ma qualcuno che sa maneggiare l’argomento.

Redazioni che vorremmo fossero attrezzate, non solo con un vademecum o linee di condotta, ma con redattrici e redattori formati su questi temi che possano evitare pericolosi scivoloni e produrre una nuova cultura, un nuovo modo di vedere le cose. Una specie di occhio di genere che attraverso giornalisti e giornaliste formati sulla materia, possano nei vari desk rintracciare e stimolare un nuovo linguaggio e un nuovo modo di raccontare la realtà, evitando non solo il neutro, ma anche mettendo in luce differenti aspetti di un certo avvenimento, compresi quelli legati al genere. Come esiste il giornalista di esteri, interni, cultura, sarebbe auspicabile che della violenza sulle donne e sui minori non si occupasse né il cronista né il redattore di turno, ma qualcuno che sa maneggiare l’argomento.

Lo mettereste uno che fa sport a fare la pagina di economia? Credo di no

Auspicare che le direzioni dei giornali si avvalgano di alcune figure professionali da inserire direttamente nel tessuto del giornale e che queste figure possano avere anche ruoli di responsabilità, sarebbe un grande passo avanti. Ma si potrebbe parlare di vero e proprio salto se oltre agli argomenti, ci si attrezzasse per promuovere la soggettività femminile direttamente all’interno delle redazioni, tanto da scegliere la donna a parità di capacità con l’uomo. Come indicano le Raccomandazioni Cedaw, è indispensabile nel nostro Paese «adottare ulteriori misure per accelerare il raggiungimento della piena ed eguale partecipazione delle donne nei processi decisionali, a tutti i livelli e in tutti i settori», senza dimenticare di «sviluppare e applicare sistemi di valutazione del lavoro, basati su criteri di genere». Le donne oggi sono l’avanguardia di un profondo cambiamento culturale che porterà vantaggi all’intera società e alle nuove generazioni, maschi o femmine che siano.

Auspicare che le direzioni dei giornali si avvalgano di alcune figure professionali da inserire direttamente nel tessuto del giornale e che queste figure possano avere anche ruoli di responsabilità, sarebbe un grande passo avanti. Ma si potrebbe parlare di vero e proprio salto se oltre agli argomenti, ci si attrezzasse per promuovere la soggettività femminile direttamente all’interno delle redazioni, tanto da scegliere la donna a parità di capacità con l’uomo. Come indicano le Raccomandazioni Cedaw, è indispensabile nel nostro Paese «adottare ulteriori misure per accelerare il raggiungimento della piena ed eguale partecipazione delle donne nei processi decisionali, a tutti i livelli e in tutti i settori», senza dimenticare di «sviluppare e applicare sistemi di valutazione del lavoro, basati su criteri di genere». Le donne oggi sono l’avanguardia di un profondo cambiamento culturale che porterà vantaggi all’intera società e alle nuove generazioni, maschi o femmine che siano.

________________________________________________________________________

Estratto del saggio “Femminicidio: per un’informazione che superi la rivittimizzazione mediatica” pubblicato in “Violenza maschile e femminicidio”, M@gm@ vol.12 n.1 Gennaio – Aprile 2014