Chi giudica è intriso di stereotipi e pregiudizi. C’è una sola differenza: quella tra chi ne è consapevole e tenta, con razionalità e studio, di distaccarsene e chi ritiene di essere aprioristicamente imparziale per la sola circostanza di essere magistrato/a.

Nel discorso pronunciato l’8 febbraio 1990 alla scuola di diritto Osgoode Hall la giudice della Corte Suprema canadese, Bertha Wilson, che da giovane era stata vivamente invitata a dedicarsi all’uncinetto anziché studiare legge (come richiesto a milioni di donne nel mondo), ponendosi il grave problema di come raggiungere l’imparzialità, cita l’anziano giudice Lord MacMillan secondo il quale: “Il giuramento che sancisce l’ingresso nella funzione giudiziaria impone al giudice un dovere di assoluta imparzialità. Ma l’imparzialità non è facile da raggiungere. Un giudice, quando indossa l’ermellino, non si libera degli attributi di comune umanità. Nell’essere umano ordinario lo spirito è una massa di preconcetti ereditati e acquisiti, tanto più pericolosi perché il loro possessore non ne ha consapevolezza”.

“Il giudice deve purgare la sua mente dalla parzialità verso le persone ma anche dagli argomenti: questione molto più sottile perché la valutazione giuridica ha la tendenza a essere sensibile a certe categorie”

La Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia e i suoi pregiudizi di genere

A distanza di oltre 30 anni dal richiamo della giudice Wilson, ricordiamo la sentenza della Corte Edu del 27 maggio 2021 che condanna il nostro Paese perché tre magistrati di Corte d’appello nel giudicare una violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane 22enne, avevano riprodotto stereotipi sessisti e veicolato “pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo a una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere a fronte di un quadro legislativo soddisfacente” (Par. 140), violando non soltanto gli obblighi positivi di protezione delle vittime di violenza sessuale, ma anche norme nazionali interne come l’articolo 472 comma tre-bis CPP e il codice etico dei magistrati oltreché numerose fonti sovranazionali ignorate dalla Corte fiorentina.

A distanza di oltre 30 anni dal richiamo della giudice Wilson, ricordiamo la sentenza della Corte Edu del 27 maggio 2021 che condanna il nostro Paese perché tre magistrati di Corte d’appello nel giudicare una violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane 22enne, avevano riprodotto stereotipi sessisti e veicolato “pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo a una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere a fronte di un quadro legislativo soddisfacente” (Par. 140), violando non soltanto gli obblighi positivi di protezione delle vittime di violenza sessuale, ma anche norme nazionali interne come l’articolo 472 comma tre-bis CPP e il codice etico dei magistrati oltreché numerose fonti sovranazionali ignorate dalla Corte fiorentina.

Questa sentenza ha un valore storico e giuridico di proporzioni mai conosciute in Europa e nel mondo perché, aldilà del caso esaminato, mette a nudo un’ipocrisia taciuta: il giudice, la giudice di fronte alla violenza di genere non può essere imparziale e non può utilizzare argomenti imparziali, sforzandosi di vedere prima e sradicare poi i propri stereotipi sul genere femminile e su quello maschile.

Ma la magistratura non sempre è consapevole di questo limite per cui perpetua l’impunità degli uomini autori di violenza e colpevolizza le donne che li denunciano

Interiorizzazione degli stereotipi anche nei tribunali

Il meccanismo, pur evidente, resta invisibile perché abbiamo automatizzato e interiorizzato, sotto il profilo cognitivo ed epistemologico, che la discriminazione e i rapporti gerarchici e di potere tra i sessi sono “naturali”. D’altra parte parliamo di una disuguaglianza che dura dal Paleolitico Superiore e che sulle categorizzazioni binarie fondate sulla gerarchia (maschio/femmina, alto/basso, potente/fragile, bianco/nero, ricco/povero, sano/malato, giovane/vecchio, ecc.) ha fondato il pensiero e costruito religioni, cosmogonie, filosofie, storie, arti, codici giuridici e morali, scienze, lingue e linguaggi. Il fine di questa struttura ideologica planetaria, sostenuta, rafforzata e trasmessa da millenni, è quello di rendere la diseguaglianza tra i sessi e il dominio degli uomini sui corpi femminili tanto normale da non essere vista, insomma naturalizzarla.

Il meccanismo, pur evidente, resta invisibile perché abbiamo automatizzato e interiorizzato, sotto il profilo cognitivo ed epistemologico, che la discriminazione e i rapporti gerarchici e di potere tra i sessi sono “naturali”. D’altra parte parliamo di una disuguaglianza che dura dal Paleolitico Superiore e che sulle categorizzazioni binarie fondate sulla gerarchia (maschio/femmina, alto/basso, potente/fragile, bianco/nero, ricco/povero, sano/malato, giovane/vecchio, ecc.) ha fondato il pensiero e costruito religioni, cosmogonie, filosofie, storie, arti, codici giuridici e morali, scienze, lingue e linguaggi. Il fine di questa struttura ideologica planetaria, sostenuta, rafforzata e trasmessa da millenni, è quello di rendere la diseguaglianza tra i sessi e il dominio degli uomini sui corpi femminili tanto normale da non essere vista, insomma naturalizzarla.

Il diritto e la lingua costituiscono potenti strumenti simbolici per perpetuare questo meccanismo e, di entrambi, i giudici sono spesso quotidiani portatori perché con le loro pronunce e le loro narrazioni conferiscono il sigillo dell’universalità e dell’ufficialità, in nome dello Stato appunto, al mantenimento di quell’ordine diseguale in cui il sistema di giudizi di valore accettato è fondato sulla denigrazione, la sottovalutazione, l’estromissione delle donne.

Il diritto e la lingua costituiscono potenti strumenti simbolici per perpetuare questo meccanismo e, di entrambi, i giudici sono spesso quotidiani portatori perché con le loro pronunce e le loro narrazioni conferiscono il sigillo dell’universalità e dell’ufficialità, in nome dello Stato appunto, al mantenimento di quell’ordine diseguale in cui il sistema di giudizi di valore accettato è fondato sulla denigrazione, la sottovalutazione, l’estromissione delle donne.

Sentenze che minimizzano la violenza di genere

L’affermazione della sentenza della Corte EDU secondo cui “è essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre degli stereotipi sessisti nelle sentenze, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a vittimizzazione secondaria utilizzando argomenti colpevolizzanti e moralizzatori volti a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia” (par. 141) , dimostra come il processo prima e la sentenza poi costituiscano un insieme di narrazioni, composte da regole, comportamenti, esperienze, valori la cui coerenza è data dal giudice che adotta quella più vicina al senso comune perché gli appartiene, è più plausibile e convincente e questo anche grazie ai pregiudizi che vi si annidano.

L’affermazione della sentenza della Corte EDU secondo cui “è essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre degli stereotipi sessisti nelle sentenze, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a vittimizzazione secondaria utilizzando argomenti colpevolizzanti e moralizzatori volti a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia” (par. 141) , dimostra come il processo prima e la sentenza poi costituiscano un insieme di narrazioni, composte da regole, comportamenti, esperienze, valori la cui coerenza è data dal giudice che adotta quella più vicina al senso comune perché gli appartiene, è più plausibile e convincente e questo anche grazie ai pregiudizi che vi si annidano.

La dimensione assiologica della decisione si esprime attraverso la motivazione con cui il giudice giustifica le sue scelte, dando forma ai giudizi di valore da cui essa dipende. Tanto più questi si assimilano alla struttura narrativa condivisa dal contesto sociale e culturale di riferimento, e quindi agli stereotipi e ai pregiudizi sessisti che ne costituiscono il fondamento, tanto più quella decisione sarà ritenuta giusta perché coerente rispetto a una struttura di potere interiorizzata e naturalizzata.

La dimensione assiologica della decisione si esprime attraverso la motivazione con cui il giudice giustifica le sue scelte, dando forma ai giudizi di valore da cui essa dipende. Tanto più questi si assimilano alla struttura narrativa condivisa dal contesto sociale e culturale di riferimento, e quindi agli stereotipi e ai pregiudizi sessisti che ne costituiscono il fondamento, tanto più quella decisione sarà ritenuta giusta perché coerente rispetto a una struttura di potere interiorizzata e naturalizzata.

Non è per caso che le donne hanno sempre temuto le istituzioni e ne sono state tenute fuori

La vittima imperfetta

Alessandra, la protagonista del romanzo di Alba de Céspedes, “Dalla parte di lei”, così si sente davanti a un magistrato: “Non ero mai riuscita a parlare fin dalla prima volta in cui il giudice mi aveva interrogato, aspro, ostile, dettando poi freddamente al cancelliere. Mi avevano condotto in una stanzetta grigia nel palazzo di giustizia […] avevo incominciato a parlare con spontanea confidenza. Ma il giudice, subito, alla mia sincerità aveva opposto un incredulo sarcasmo, come faceva mio padre. Era già tanto difficile esprimere in poche parole ciò che mi aveva spinto ad agire così: e, soprattutto, citare i fatti concreti. Mia madre usava dire che le donne sono sempre in torto di fronte ai fatti concreti. Sentivo che quell’uomo sarebbe stato sordo alle mie ragioni, come certo lo era a quelle delle donne di casa sua. Perciò, da allora, ho preferito tacere sempre, accettando intera la mia colpevolezza”.

Alessandra, la protagonista del romanzo di Alba de Céspedes, “Dalla parte di lei”, così si sente davanti a un magistrato: “Non ero mai riuscita a parlare fin dalla prima volta in cui il giudice mi aveva interrogato, aspro, ostile, dettando poi freddamente al cancelliere. Mi avevano condotto in una stanzetta grigia nel palazzo di giustizia […] avevo incominciato a parlare con spontanea confidenza. Ma il giudice, subito, alla mia sincerità aveva opposto un incredulo sarcasmo, come faceva mio padre. Era già tanto difficile esprimere in poche parole ciò che mi aveva spinto ad agire così: e, soprattutto, citare i fatti concreti. Mia madre usava dire che le donne sono sempre in torto di fronte ai fatti concreti. Sentivo che quell’uomo sarebbe stato sordo alle mie ragioni, come certo lo era a quelle delle donne di casa sua. Perciò, da allora, ho preferito tacere sempre, accettando intera la mia colpevolezza”.

Ma la recente sentenza della Corte EDU ha il pregio, di cui forse non si è ancora pienamente consapevoli, di disvelare questo generalizzato meccanismo cognitivo e valutativo che mette in discussione quell’assetto simbolico del diritto che ha sempre legittimato e mantenuto un ordine sociale fondato sul dominio dell’uomo/potente e incontrollabile, in quanto tale giustificato e giustificabile per la sua incoercibile natura, sulla donna/fragile e bugiarda, in quanto tale colpevole e calunniatrice.

Ma la recente sentenza della Corte EDU ha il pregio, di cui forse non si è ancora pienamente consapevoli, di disvelare questo generalizzato meccanismo cognitivo e valutativo che mette in discussione quell’assetto simbolico del diritto che ha sempre legittimato e mantenuto un ordine sociale fondato sul dominio dell’uomo/potente e incontrollabile, in quanto tale giustificato e giustificabile per la sua incoercibile natura, sulla donna/fragile e bugiarda, in quanto tale colpevole e calunniatrice.

È ovvio che la pronuncia dei giudici di Strasburgo non entra nel merito della decisione dell’Autorità giudiziaria italiana, ma individua uno a uno “il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte d’appello” che veicolano i pregiudizi sul ruolo della vittima di violenza sessuale: l’ingiustificato riferimento alla biancheria intima rossa “mostrata dalla ricorrente nel corso della serata”; il commento riguardante la bisessualità della vittima, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di questa antecedenti ai fatti; le considerazioni relative “all’attitudine ambivalente rispetto al sesso” della vittima dedotta, tra gli altri, da sue scelte artistiche come quella di prendere parte a un cortometraggio violento ed esplicitamente sessuale; la valutazione circa la decisione della giovane di denunciare i fatti come risultato di una volontà di “stigmatizzare” e di reprimere “un momento di debolezza e di fragilità” così come il riferimento ad una sua “vita non lineare”.

È ovvio che la pronuncia dei giudici di Strasburgo non entra nel merito della decisione dell’Autorità giudiziaria italiana, ma individua uno a uno “il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte d’appello” che veicolano i pregiudizi sul ruolo della vittima di violenza sessuale: l’ingiustificato riferimento alla biancheria intima rossa “mostrata dalla ricorrente nel corso della serata”; il commento riguardante la bisessualità della vittima, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di questa antecedenti ai fatti; le considerazioni relative “all’attitudine ambivalente rispetto al sesso” della vittima dedotta, tra gli altri, da sue scelte artistiche come quella di prendere parte a un cortometraggio violento ed esplicitamente sessuale; la valutazione circa la decisione della giovane di denunciare i fatti come risultato di una volontà di “stigmatizzare” e di reprimere “un momento di debolezza e di fragilità” così come il riferimento ad una sua “vita non lineare”.

Nella sentenza di assoluzione dei sei imputati di violenza di gruppo si legge sulla vittima: “Un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta. Tale quadro certo non denota un soggetto in condizioni psicologiche precarie”.

Nella sentenza di assoluzione dei sei imputati di violenza di gruppo si legge sulla vittima: “Un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta. Tale quadro certo non denota un soggetto in condizioni psicologiche precarie”.

Il paradosso: la violenza descritta come un rapporto non soddisfacente

Con riferimento poi al dato di fatto, confermato dagli stessi imputati, di avere svolto in sei attività sessuali di tutti i tipi sul corpo inerme della giovane dentro un’auto, la Corte d’appello così sintetizza il complesso tema del consenso della vittima “a torto o a ragione, evidentemente il gruppo (lo) aveva ritenuto esistente. Non può che dedursi che tutti avevano male interpretato la sua disponibilità precedente, orientandola a un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell’impresa si erano cimentati”.

Con riferimento poi al dato di fatto, confermato dagli stessi imputati, di avere svolto in sei attività sessuali di tutti i tipi sul corpo inerme della giovane dentro un’auto, la Corte d’appello così sintetizza il complesso tema del consenso della vittima “a torto o a ragione, evidentemente il gruppo (lo) aveva ritenuto esistente. Non può che dedursi che tutti avevano male interpretato la sua disponibilità precedente, orientandola a un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell’impresa si erano cimentati”.

aver mostrato la biancheria intima rossa, ballato in modo disinibito, avuto precedenti rapporti sessuali, bevuto, raccontato la propria bisessualità, accettato di essere aiutata a camminare perché malferma per l’alcol, aveva indotto i sei amici a ritenere di poterle fare tutto ciò che volevano, presumendone il consenso

Peraltro, conclude la Corte d’appello, gli stessi imputati non erano rimasti neanche soddisfatti. Queste motivazioni dimostrano come i giudici fiorentini non potessero pervenire a diversa decisione in quanto non dotati degli strumenti concettuali ed interpretativi (non giuridici) che permettessero loro di vedere, e dunque qualificare, quell’atto come reato, proprio a causa dell’essere pienamente compenetrati in un preciso e diffuso modello culturale che Foucault, in “Sorvegliare e punire”, definisce il “linguaggio dell’interiorizzazione”.

Peraltro, conclude la Corte d’appello, gli stessi imputati non erano rimasti neanche soddisfatti. Queste motivazioni dimostrano come i giudici fiorentini non potessero pervenire a diversa decisione in quanto non dotati degli strumenti concettuali ed interpretativi (non giuridici) che permettessero loro di vedere, e dunque qualificare, quell’atto come reato, proprio a causa dell’essere pienamente compenetrati in un preciso e diffuso modello culturale che Foucault, in “Sorvegliare e punire”, definisce il “linguaggio dell’interiorizzazione”.

Il coacervo di pregiudizi, su uomini e donne, raccolto in queste poche frasi passate in giudicato, ha determinato la condanna del nostro Paese da parte del Giudice europeo che non solo ha disarticolato un preciso ordine simbolico del discorso giuridico, ma ha posto in evidenza come l’inconscia adesione culturale dei giudici al “mito dello stupro” abbia violato il diritto umano della donna al rispetto e alla dignità. Ciò che sorprende è che questi argomenti non abbiano portato, sino ad oggi, la magistratura italiana a interrogarsi o a esprimere una qualche vigorosa autocritica rispetto a pregiudizi argomentativi che ancora oggi si leggono in troppe delle nostre sentenze, legittimate nel silenzio della discrezionalità.

Il coacervo di pregiudizi, su uomini e donne, raccolto in queste poche frasi passate in giudicato, ha determinato la condanna del nostro Paese da parte del Giudice europeo che non solo ha disarticolato un preciso ordine simbolico del discorso giuridico, ma ha posto in evidenza come l’inconscia adesione culturale dei giudici al “mito dello stupro” abbia violato il diritto umano della donna al rispetto e alla dignità. Ciò che sorprende è che questi argomenti non abbiano portato, sino ad oggi, la magistratura italiana a interrogarsi o a esprimere una qualche vigorosa autocritica rispetto a pregiudizi argomentativi che ancora oggi si leggono in troppe delle nostre sentenze, legittimate nel silenzio della discrezionalità.

Il mito dello stupro: anche i giudici non ne sono immuni

I dati dimostrano che la violenza sessuale non viene denunciata dal 93% delle donne che l’hanno subita e quando denunciata è punita in un numero di casi irrisorio e con pene altrettanto irrisorie. La corte EDU finalmente ne ha disvelato il perché: alle donne non si crede in forza di atavici pregiudizi, racchiusi nel “mito dello stupro”, ovverosia quell’insieme abitudini mentali che incoraggiano e giustificano l’aggressività sessuale maschile e colpevolizzano le donne che ne sono vittime. Mito inconsciamente interiorizzato in ognuno di noi, uomo o donna, inclusi i giudici, le giudici.

I dati dimostrano che la violenza sessuale non viene denunciata dal 93% delle donne che l’hanno subita e quando denunciata è punita in un numero di casi irrisorio e con pene altrettanto irrisorie. La corte EDU finalmente ne ha disvelato il perché: alle donne non si crede in forza di atavici pregiudizi, racchiusi nel “mito dello stupro”, ovverosia quell’insieme abitudini mentali che incoraggiano e giustificano l’aggressività sessuale maschile e colpevolizzano le donne che ne sono vittime. Mito inconsciamente interiorizzato in ognuno di noi, uomo o donna, inclusi i giudici, le giudici.

Se chiediamo a chiunque di descrivere una violenza sessuale evocherà l’aggressione all’aperto di un uomo sconosciuto, preferibilmente straniero con turbe mentali, verso una giovane e bella donna, sobria e sana, presa con la minaccia o con la forza che resiste attivamente urlando, fuggendo, picchiando, ecc.

Questo scenario è, invece, soltanto uno stereotipo volto a generalizzare una stratificazione, mitologica e culturale millenaria, in contrasto con la realtà, utile per rendere impunito lo stupro e a giustificarne gli autori. Infatti, gli studi della gran parte dei casi, condotti da decenni, dimostrano che è commesso da parte di persone ben consapevoli e prive di patologie, di cui ci si fida (spesso parenti e conoscenti), all’interno di luoghi protetti, in cui le vittime, spesso in condizioni di minorata difesa perché hanno bevuto, hanno una disabilità, fisicamente più piccole, eccetera, sono talmente spaventate o sopraffatte da non riuscire a reagire (fenomeno di tutti i mammiferi che si chiama tanatosi), motivo per il quale mancano lesioni refertabili che supportino il racconto di un fatto avvenuto senza testimoni.

Questo scenario è, invece, soltanto uno stereotipo volto a generalizzare una stratificazione, mitologica e culturale millenaria, in contrasto con la realtà, utile per rendere impunito lo stupro e a giustificarne gli autori. Infatti, gli studi della gran parte dei casi, condotti da decenni, dimostrano che è commesso da parte di persone ben consapevoli e prive di patologie, di cui ci si fida (spesso parenti e conoscenti), all’interno di luoghi protetti, in cui le vittime, spesso in condizioni di minorata difesa perché hanno bevuto, hanno una disabilità, fisicamente più piccole, eccetera, sono talmente spaventate o sopraffatte da non riuscire a reagire (fenomeno di tutti i mammiferi che si chiama tanatosi), motivo per il quale mancano lesioni refertabili che supportino il racconto di un fatto avvenuto senza testimoni.

Ma noi giudici continuiamo a pretendere il riscontro altrimenti non ci crediamo: perché?

I magistrati non credono alle donne che denunciano una violenza

Ovviamente sull’accertamento del consenso della vittima non una parola, anche perché, non a caso, è proprio questa la parola mancante nell’art. 609-bis del codice penale. Abbiamo scritto minaccia, violenza, induzione, tutto dalla parte di lui, ma lei non c’è. Anche qui: chiediamoci il perché. È molto semplice: il consenso presuppone un rapporto paritario, un’intimità, una mutualità, un riconoscimento della volontà dell’altra, ricercarlo o fissarlo come requisito vuol dire attribuire alle donne il valore di autonomi soggetti di diritto capaci di esprimere determinazione e libertà e questo è ancora troppo, in Italia e nel mondo, perché porta il consenso da uno spazio privato a uno spazio istituzionale e politico fornendogli lo statuto di riconoscibilità simbolica e giuridica.

Ovviamente sull’accertamento del consenso della vittima non una parola, anche perché, non a caso, è proprio questa la parola mancante nell’art. 609-bis del codice penale. Abbiamo scritto minaccia, violenza, induzione, tutto dalla parte di lui, ma lei non c’è. Anche qui: chiediamoci il perché. È molto semplice: il consenso presuppone un rapporto paritario, un’intimità, una mutualità, un riconoscimento della volontà dell’altra, ricercarlo o fissarlo come requisito vuol dire attribuire alle donne il valore di autonomi soggetti di diritto capaci di esprimere determinazione e libertà e questo è ancora troppo, in Italia e nel mondo, perché porta il consenso da uno spazio privato a uno spazio istituzionale e politico fornendogli lo statuto di riconoscibilità simbolica e giuridica.

Il Grevio (Gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, deputato al controllo della corretta applicazione della Convenzione di Istanbul), nel rapporto sull’Italia, esorta le autorità a modificare la norma “affinché il reato di violenza sessuale si basi sulla nozione di consenso prestato liberamente, come richiesto dall’articolo 36, comma 1 della Convenzione di Istanbul”. La Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, ha chiesto a tutti gli Stati membri di modificare la definizione di stupro sostenendo che sono ancora pochi i Paesi che trattano questo reato con “la dovuta serietà, poiché le definizioni giuridiche di stupro non sono basate sulla mancanza di consenso”.

Il Grevio (Gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, deputato al controllo della corretta applicazione della Convenzione di Istanbul), nel rapporto sull’Italia, esorta le autorità a modificare la norma “affinché il reato di violenza sessuale si basi sulla nozione di consenso prestato liberamente, come richiesto dall’articolo 36, comma 1 della Convenzione di Istanbul”. La Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, ha chiesto a tutti gli Stati membri di modificare la definizione di stupro sostenendo che sono ancora pochi i Paesi che trattano questo reato con “la dovuta serietà, poiché le definizioni giuridiche di stupro non sono basate sulla mancanza di consenso”.

Tutti coloro che appartengono al contesto giudiziario dei processi di stupro (polizia giudiziaria, sanitari, avvocati, consulenti tecnici, pubblici ministeri e giudici), che raccolgono le prove e valutano le dichiarazioni delle vittime, che intendono farsi chiamare sopravvissute per l’enormità del trauma indelebile che hanno vissuto, sono pienamente intrisi, anche inconsapevolmente, dal citato mito dello stupro le cui origini risalgono al Deuteronomio (quinto libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, cioè la nuova Legge divina che Mosè consegnò al popolo di Israele). Tutto studiato e introiettato, come vero ed inconfutabile, al catechismo e a scuola.

Tutti coloro che appartengono al contesto giudiziario dei processi di stupro (polizia giudiziaria, sanitari, avvocati, consulenti tecnici, pubblici ministeri e giudici), che raccolgono le prove e valutano le dichiarazioni delle vittime, che intendono farsi chiamare sopravvissute per l’enormità del trauma indelebile che hanno vissuto, sono pienamente intrisi, anche inconsapevolmente, dal citato mito dello stupro le cui origini risalgono al Deuteronomio (quinto libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, cioè la nuova Legge divina che Mosè consegnò al popolo di Israele). Tutto studiato e introiettato, come vero ed inconfutabile, al catechismo e a scuola.

La vittima deve essere perfetta ma lo stupratore può essere imperfetto

La domanda che dovrebbero porsi i giudici che esaminano un caso di violenza sessuale è se il consenso ha costituito un’espressione di libertà e autonomia oppure è stato solo l’esito finale di un inevitabile rapporto di forza tra chi ha chiesto e chi ha acconsentito. Ma non è così perché le domande che incalzano nelle aule di giustizia ruotano intorno ad altro, funzionali a dare credito e forza al mito dello stupro, innanzitutto diffuso nel contesto sociale e culturale, che porta con sé anche l’aspettativa su come deve essere una vera vittima e come deve reagire, ottima base per spostare la colpa dall’autore a lei.

La domanda che dovrebbero porsi i giudici che esaminano un caso di violenza sessuale è se il consenso ha costituito un’espressione di libertà e autonomia oppure è stato solo l’esito finale di un inevitabile rapporto di forza tra chi ha chiesto e chi ha acconsentito. Ma non è così perché le domande che incalzano nelle aule di giustizia ruotano intorno ad altro, funzionali a dare credito e forza al mito dello stupro, innanzitutto diffuso nel contesto sociale e culturale, che porta con sé anche l’aspettativa su come deve essere una vera vittima e come deve reagire, ottima base per spostare la colpa dall’autore a lei.

La stessa sentenza della Corte EDU a dà atto del valore gravemente vittimizzate, in sé, delle indagini e del processo penale anche per una modalità difensiva tuttora volta a minare la credibilità della persona offesa scavando sulla sua persona e personalità. “La procedura nel suo insieme – scrive – è stata vissuta dalla ricorrente come una prova particolarmente penosa in quanto l’interessata è stata portata a ripetere la sua testimonianza a più riprese per rispondere alle domande successive degli inquirenti, del pubblico ministero e di otto avvocati della difesa.

La stessa sentenza della Corte EDU a dà atto del valore gravemente vittimizzate, in sé, delle indagini e del processo penale anche per una modalità difensiva tuttora volta a minare la credibilità della persona offesa scavando sulla sua persona e personalità. “La procedura nel suo insieme – scrive – è stata vissuta dalla ricorrente come una prova particolarmente penosa in quanto l’interessata è stata portata a ripetere la sua testimonianza a più riprese per rispondere alle domande successive degli inquirenti, del pubblico ministero e di otto avvocati della difesa.

La corte rileva che non hanno esitato, per screditare la ricorrente, a interrogarla su questioni personali riguardo la sua famiglia, i suoi orientamenti sessuali e le sue scelte intime, a volte senza alcuna relazione con i fatti

Il modello da seguire

Il che è certamente contrario non soltanto ai principi del diritto internazionale in materia di protezione dei diritti delle vittime di violenza sessuale ma allo stesso tempo al diritto penale italiano.” (par. 132). La vittima di uno stupro, al fine di uscire indenne dalle domande intrusive e mortificanti che le vengono rivolte da operatori giudiziari non formati, deve essere “perfetta” e corrispondere al mito dello stupro che pretende:

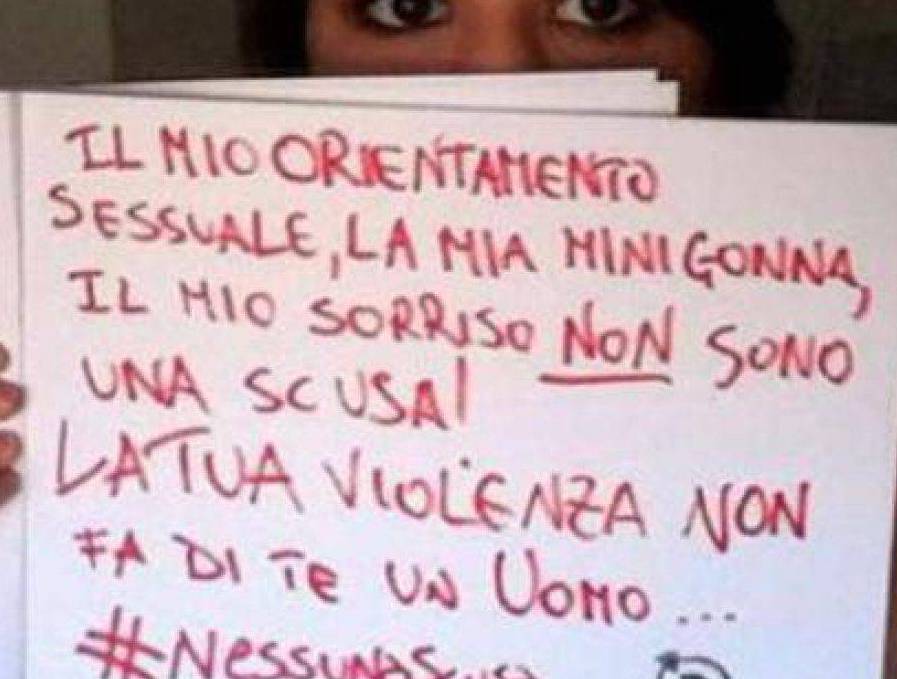

- una donna che non ha comportamenti promiscui, ambigui o una cattiva reputazione (ad esempio una donna che si prostituisce o bisessuale);

- una donna che non conosce i suoi violentatori;

- una donna sana e forte (ma non troppo);

- una donna giovane e bella;

- una donna che non beve alcol e non usa droghe;

- una donna che non ha avuto precedenti rapporti sessuali sia nel medesimo contesto che prima e dopo, preferibilmente casta;

- una donna sposata o con una relazione affettiva stabile;

- una donna eterosessuale;

- una donna che non fa tardi la notte e rincasa per tempo;

- una donna che non è stata in un locale o a una festa a divertirsi;

- una donna che non ride alle battute dal risvolto sessuale;

- una donna che si fa sempre accompagnare (rectius proteggere) da un uomo di fiducia, preferibilmente il fidanzato o il padre;

- una donna vestita in modo accollato e non appariscente;

- una donna che non balla, al più ondeggia;

- una donna che non provoca l’impulso sessuale maschile con il suo modo di essere;

- una donna che reagisce, urla, chiede aiuto e fugge (ma non troppo);

- una donna che denuncia subito e non ha mai ripensamenti.

Quindi, chi non risponde al modello soggettivo e stereotipato del giudice rispetto allo stupro ha mentito, ma poiché questo modello non esiste nella realtà, in quanto frutto di un assetto di dominio maschile astrattamente costruito per renderlo tollerato e impunito, la conclusione non può che essere che le donne mentano sempre quando denunciano violenza. Nello stupro di gruppo esaminato dalla Corte EDU l’immaginario della Corte d’appello appare parametrato sulla fantasia sessuale maschile della donna come oggetto privo di volontà, di cui disporre senza limiti, perché acconsente necessariamente, in quanto libidinosa e senza freni. Per assolvere si è ritenuto plausibile, logico e verosimile che una ragazza potesse prestare il proprio consenso, anche senza esprimerlo, all’utilizzo di ogni parte del suo corpo, per ore, da parte di sei uomini per il loro esclusivo piacere; e che quei sei uomini ritenessero ovvio quel consenso perché alle donne, in forza di uno stereotipo millenario, piace essere prese con la forza da chiunque e ovunque, in uno o in più poco importa.

Quindi, chi non risponde al modello soggettivo e stereotipato del giudice rispetto allo stupro ha mentito, ma poiché questo modello non esiste nella realtà, in quanto frutto di un assetto di dominio maschile astrattamente costruito per renderlo tollerato e impunito, la conclusione non può che essere che le donne mentano sempre quando denunciano violenza. Nello stupro di gruppo esaminato dalla Corte EDU l’immaginario della Corte d’appello appare parametrato sulla fantasia sessuale maschile della donna come oggetto privo di volontà, di cui disporre senza limiti, perché acconsente necessariamente, in quanto libidinosa e senza freni. Per assolvere si è ritenuto plausibile, logico e verosimile che una ragazza potesse prestare il proprio consenso, anche senza esprimerlo, all’utilizzo di ogni parte del suo corpo, per ore, da parte di sei uomini per il loro esclusivo piacere; e che quei sei uomini ritenessero ovvio quel consenso perché alle donne, in forza di uno stereotipo millenario, piace essere prese con la forza da chiunque e ovunque, in uno o in più poco importa.

L’associazione di sesso e violenza ha radici lontane. Ovidio scrive nella sua “Ars Amatoria” (1 a. C.) descrive uno stereotipo con il quale dobbiamo ancora fare i conti nelle aule di giustizia dopo 2000 anni. Quando Ovidio si rivolge agli uomini dispensa consigli sulle tecniche di conquista, adoperando la metafora della caccia, della morte, del potere: l’uomo è cacciatore, la donna è preda. Quando si rivolge alle donne dispensa consigli su come essere più attraenti per piacere. Ma dietro a questo accattivante gioco di ruoli e di seduzione non alberga la pretesa maschile di imporre il proprio modello predatorio su un oggetto privo di volontà, incapace di esprimere consenso o dissenso.

L’associazione di sesso e violenza ha radici lontane. Ovidio scrive nella sua “Ars Amatoria” (1 a. C.) descrive uno stereotipo con il quale dobbiamo ancora fare i conti nelle aule di giustizia dopo 2000 anni. Quando Ovidio si rivolge agli uomini dispensa consigli sulle tecniche di conquista, adoperando la metafora della caccia, della morte, del potere: l’uomo è cacciatore, la donna è preda. Quando si rivolge alle donne dispensa consigli su come essere più attraenti per piacere. Ma dietro a questo accattivante gioco di ruoli e di seduzione non alberga la pretesa maschile di imporre il proprio modello predatorio su un oggetto privo di volontà, incapace di esprimere consenso o dissenso.

In fondo la donna dice sempre sì

Quindi il trucco è: se la donna dice sì è sì, se dice no è sì, se dice forse è sì. È sempre sì. Quindi, inutile chiederlo. Non è un caso che fosse questa la tesi sostenuta dai difensori degli imputati nello stupro di gruppo, avvenuto a Latina nel 1978. Il processo, ripreso e montato da parte di sei intemerate e coraggiose professioniste, venne trasmesso dalla RAI in prima serata il 26 aprile del 1979 (“Processo per stupro”, pellicola custodita presso il MoMA di New York). Ne seguì un’ampia discussione nel Paese su un dibattimento che aveva reso pubblico come una ragazza di 18 anni, violentata da 4 uomini, venisse letteralmente inquisita sui dettagli della violenza e della sua vita privata, al fine di screditarne la credibilità, tanto da trasformarla in imputata.

Quindi il trucco è: se la donna dice sì è sì, se dice no è sì, se dice forse è sì. È sempre sì. Quindi, inutile chiederlo. Non è un caso che fosse questa la tesi sostenuta dai difensori degli imputati nello stupro di gruppo, avvenuto a Latina nel 1978. Il processo, ripreso e montato da parte di sei intemerate e coraggiose professioniste, venne trasmesso dalla RAI in prima serata il 26 aprile del 1979 (“Processo per stupro”, pellicola custodita presso il MoMA di New York). Ne seguì un’ampia discussione nel Paese su un dibattimento che aveva reso pubblico come una ragazza di 18 anni, violentata da 4 uomini, venisse letteralmente inquisita sui dettagli della violenza e della sua vita privata, al fine di screditarne la credibilità, tanto da trasformarla in imputata.

Nei reati di violenza maschile il pregiudizio agisce in modo tale da rendere la vittima credibile solo se si trasforma in un modello ineguagliabile, stabilito da altri

Una perfezione che nei processi non esiste, semplicemente perché ogni persona, donna o uomo che sia, è fatta di ambivalenza, incertezza, disagio, paure, contraddittorietà, amnesie, traumi. È umana, ha un volto, un’età, un sogno da rincorrere, una rabbia da far esplodere, una famiglia a cui dare risposte, ha ricatti da subire, obblighi morali, prezzi sociali da pagare.

All’uomo che “sbaglia” si perdona tutto

La vittima perfetta cade anche nel tranello di essere colpevole di qualcosa, anzi, addirittura di essere responsabile di quanto commesso ai suoi danni: di non essere innocente. All’atteggiamento a dir poco diffidente rispetto alle donne che denunciano, fa da contraltare l’intima volontà giustificazionista, femminile e maschile, che sostiene quasi unanimemente gli uomini denunciati. Quindi noi partiamo da una struttura millenaria, religiosa e culturale, che impone alle donne di essere alla completa mercé sessuale degli uomini, che impone alle donne le stesse fantasie sessuali degli uomini, prima tra tutte essere prese con la forza anche da più maschi. Una cultura che prescrive alle vittime di violenza sessuale, per essere credute, di corrispondere al mito dello stupro inesistente, per cui l’unica finalità è naturalizzare la violenza, giustificarla e non punirla, e questo per mantenere fermo l’assetto di potere gerarchico di assoggettamento femminile, per il quale la paura e l’insicurezza sono armi decisive.

La vittima perfetta cade anche nel tranello di essere colpevole di qualcosa, anzi, addirittura di essere responsabile di quanto commesso ai suoi danni: di non essere innocente. All’atteggiamento a dir poco diffidente rispetto alle donne che denunciano, fa da contraltare l’intima volontà giustificazionista, femminile e maschile, che sostiene quasi unanimemente gli uomini denunciati. Quindi noi partiamo da una struttura millenaria, religiosa e culturale, che impone alle donne di essere alla completa mercé sessuale degli uomini, che impone alle donne le stesse fantasie sessuali degli uomini, prima tra tutte essere prese con la forza anche da più maschi. Una cultura che prescrive alle vittime di violenza sessuale, per essere credute, di corrispondere al mito dello stupro inesistente, per cui l’unica finalità è naturalizzare la violenza, giustificarla e non punirla, e questo per mantenere fermo l’assetto di potere gerarchico di assoggettamento femminile, per il quale la paura e l’insicurezza sono armi decisive.

In questo quadro, l’epocale merito che assume la sentenza della Corte EDU è quello di avere decrittato, in termini espliciti e diretti, come funziona il meccanismo di colpevolizzazione istituzionale delle vittime di violenza sessuale, il cui effetto è quello di porre al centro dell’accertamento giudiziario non cosa è accaduto, ma cosa è convincente che sia accaduto per assecondare il soggettivo punto di vista del giudice.

In questo quadro, l’epocale merito che assume la sentenza della Corte EDU è quello di avere decrittato, in termini espliciti e diretti, come funziona il meccanismo di colpevolizzazione istituzionale delle vittime di violenza sessuale, il cui effetto è quello di porre al centro dell’accertamento giudiziario non cosa è accaduto, ma cosa è convincente che sia accaduto per assecondare il soggettivo punto di vista del giudice.

L’atto senza consenso si trasforma in consensuale

Quando uno stupro non rispetta lo stereotipo predefinito si trasforma magicamente in atto sessuale consensuale in cui la vittima è l’unica responsabile di ciò che è avvenuto e che ha certamente gradito, anche se non lo dice e non lo può dire. Se una donna, prima di essere aggredita, tiene un comportamento non conforme al ruolo o discrepante da questo, allora è automaticamente colpevole.

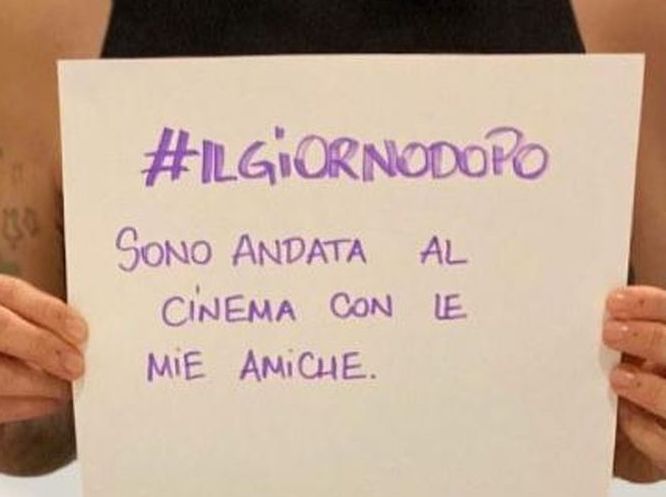

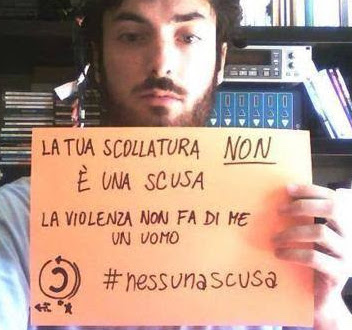

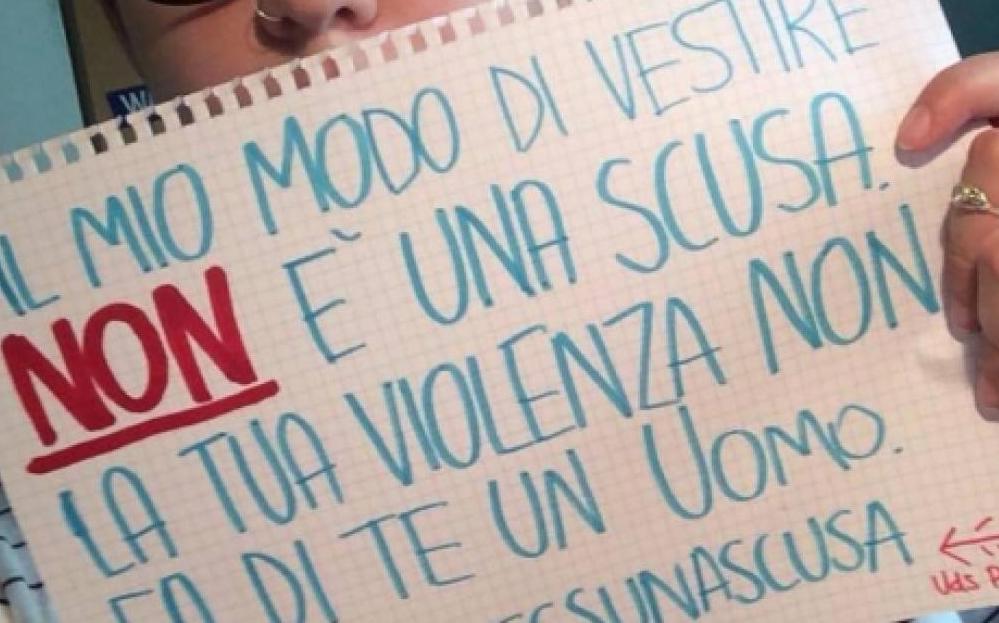

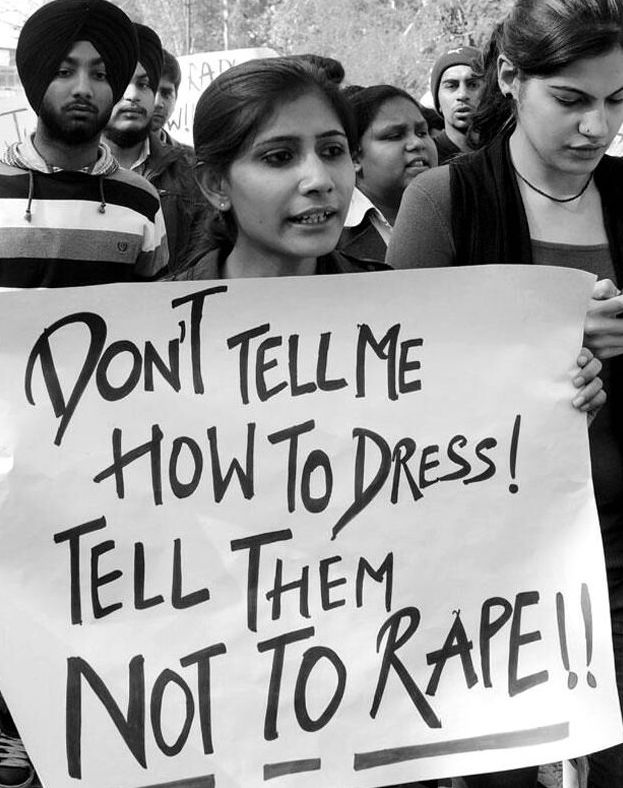

Si tratta del miglior modo per replicare un sistema sociale e simbolico condiviso fondato sulla punizione delle donne per il solo esercizio di minimali diritti di libertà: la libertà di indossare la biancheria intima che vogliono, la libertà di avere rapporti sessuali con chi desiderano, la libertà di uscire a notte fonda, la libertà di ubriacarsi, la libertà di giocare su un toro mobile, la libertà di essere fragili o forti, la libertà di recitare in film violenti, la libertà di avere gli orientamenti sessuali che preferiscono, la libertà di esistere. Invece il prezzo che pagano le donne per essere quello che sono è di essere “castigate” non tanto e non solo dagli uomini violenti, ma di essere colpevolizzate, in nome dello Stato, per non avere corrisposto al modello della vittima perfetta, cioè la vittima che perpetua il modello della donna ripiegata nei divieti culturali.

Si tratta del miglior modo per replicare un sistema sociale e simbolico condiviso fondato sulla punizione delle donne per il solo esercizio di minimali diritti di libertà: la libertà di indossare la biancheria intima che vogliono, la libertà di avere rapporti sessuali con chi desiderano, la libertà di uscire a notte fonda, la libertà di ubriacarsi, la libertà di giocare su un toro mobile, la libertà di essere fragili o forti, la libertà di recitare in film violenti, la libertà di avere gli orientamenti sessuali che preferiscono, la libertà di esistere. Invece il prezzo che pagano le donne per essere quello che sono è di essere “castigate” non tanto e non solo dagli uomini violenti, ma di essere colpevolizzate, in nome dello Stato, per non avere corrisposto al modello della vittima perfetta, cioè la vittima che perpetua il modello della donna ripiegata nei divieti culturali.

Gli operatori giudiziari non sempre sanno che si viene violentate anche perché si disubbidisce a un modello di soggezione e limitazione

Trasformare una violenza sessuale di gruppo di sei uomini in un’orgia, ritenendo che il consenso della vittima fosse stato “a torto o a ragione” (come è scritto nella sentenza della Corte d’appello) mal interpretato, è uno dei principali motivi per i quali il 93% delle vittime di violenza sessuale non denuncia e ha completa sfiducia in forze dell’ordine e magistratura.

La punizione che ti meriti

Passiamo adesso allo stereotipo, uguale e contrario, che risuona nelle aule giudiziarie di tutto il mondo, riguardante il comportamento degli uomini che violentano: sono confusi e danno per scontato il consenso della donna perché provocati dai comportamenti ambigui di questa rispetto ai quali non riescono a frenare il loro istinto virile. Lo stupro non ha nulla a che vedere con perbenismo e moralismo, ma chi lo compie intende punire, porre in essere un dispositivo di controllo e disciplinamento per dare una lezione a chi ha violato l’ordine. Al contrario i giudici, per mancata formazione innanzitutto culturale, spesso lo scambiano per un incoercibile “impulso sessuale”, una incontenibile forza naturale che rende gli uomini privi di volontà.

Passiamo adesso allo stereotipo, uguale e contrario, che risuona nelle aule giudiziarie di tutto il mondo, riguardante il comportamento degli uomini che violentano: sono confusi e danno per scontato il consenso della donna perché provocati dai comportamenti ambigui di questa rispetto ai quali non riescono a frenare il loro istinto virile. Lo stupro non ha nulla a che vedere con perbenismo e moralismo, ma chi lo compie intende punire, porre in essere un dispositivo di controllo e disciplinamento per dare una lezione a chi ha violato l’ordine. Al contrario i giudici, per mancata formazione innanzitutto culturale, spesso lo scambiano per un incoercibile “impulso sessuale”, una incontenibile forza naturale che rende gli uomini privi di volontà.

Lo stesso meccanismo giustificatore predisposto, di frequente, attraverso il raptus di gelosia per i femminicidi. In questo scenario stereotipato entra l’affermazione, del tutto superflua ma significativa sotto il profilo simbolico, contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Firenze, secondo cui quel “rapporto di gruppo non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell’impresa si erano cimentati”. L’Autorità giudiziaria così aderisce, inconsapevolmente, alla cultura secondo la quale gli uomini prendono ciò che vogliono per rispondere ad un loro legittimo desiderio da appagare, costi quel che costi.

Lo stesso meccanismo giustificatore predisposto, di frequente, attraverso il raptus di gelosia per i femminicidi. In questo scenario stereotipato entra l’affermazione, del tutto superflua ma significativa sotto il profilo simbolico, contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Firenze, secondo cui quel “rapporto di gruppo non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell’impresa si erano cimentati”. L’Autorità giudiziaria così aderisce, inconsapevolmente, alla cultura secondo la quale gli uomini prendono ciò che vogliono per rispondere ad un loro legittimo desiderio da appagare, costi quel che costi.

La volontà della vittima, il suo consenso o dissenso, scompaiono perché la parola delle donne non vale e al più può essere fraintesa perché non ha statuto

Mantenere l’ordine

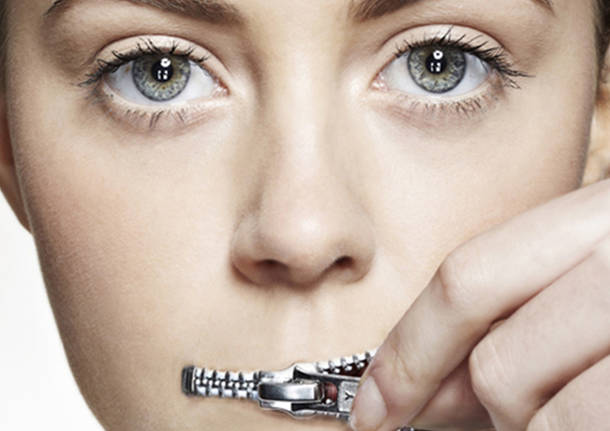

L’ordine sociale conferma questo assetto e naturalizza l’etica che lo sostiene: un uomo ha la posizione eretta, lo sguardo fiero e intima ordini (come il militare). Una donna costringe il corpo e la sua libertà (gambe chiuse, accondiscendenza, tacchi e borse per essere sempre impacciate), abbassa lo sguardo e tace. L’ordine giuridico conosciuto dalle donne nella storia è stato costellato solo da divieti e assenza di libertà: non leggere, non studiare, non interpretare il diritto, non votare, non scegliere, non uscire da sola, non ambire, non bere alcol, non parlare, non reagire. Resta immobile su tutto e sorridi. Il genere femminile ha sempre dovuto corrispondere al modello della Tacita Muta, divinità romana che per la leggerezza di avere parlato era stata punita da Giove con il taglio della lingua e poi violentata da Mercurio approfittando del suo obbligo al silenzio.

L’ordine sociale conferma questo assetto e naturalizza l’etica che lo sostiene: un uomo ha la posizione eretta, lo sguardo fiero e intima ordini (come il militare). Una donna costringe il corpo e la sua libertà (gambe chiuse, accondiscendenza, tacchi e borse per essere sempre impacciate), abbassa lo sguardo e tace. L’ordine giuridico conosciuto dalle donne nella storia è stato costellato solo da divieti e assenza di libertà: non leggere, non studiare, non interpretare il diritto, non votare, non scegliere, non uscire da sola, non ambire, non bere alcol, non parlare, non reagire. Resta immobile su tutto e sorridi. Il genere femminile ha sempre dovuto corrispondere al modello della Tacita Muta, divinità romana che per la leggerezza di avere parlato era stata punita da Giove con il taglio della lingua e poi violentata da Mercurio approfittando del suo obbligo al silenzio.

Rendere la donna priva di espressione pubblica è stato il più potente strumento sociale e culturale per confinarla nello spazio privato, senza capacità trasformative e rappresentative: inesistente

Le donne che trasgrediscono ai divieti, anche quando non più iscritti nei codici, ed esprimono la loro personalità violano un ordine che ha devastanti riflessi morali, sociali, religiosi, culturali ed economici. L’assenza di diritti e di libertà per una donna è un dato naturale, normale, la rende accettabile e piacevole perché modesta. La pienezza dei diritti e di libertà di una donna è segno di disordine, la rende disdicevole e disubbidiente, per questo un tempo veniva rinchiusa nei manicomi, alienata perché aliena. Ma i divieti generano un effetto paradossale: le dominate/donne subiscono il potere simbolico del dominante/uomo e contribuiscono, a loro insaputa, persino aderendovi, alla loro stessa subordinazione. Si tratta di comportamenti e schemi dispositivi in forza dei quali le donne esistono attraverso lo sguardo degli altri, perché da sempre oggetti attraenti e disponibili, mentre gli uomini si misurano con l’esercizio del potere su quegli oggetti.

Le donne che trasgrediscono ai divieti, anche quando non più iscritti nei codici, ed esprimono la loro personalità violano un ordine che ha devastanti riflessi morali, sociali, religiosi, culturali ed economici. L’assenza di diritti e di libertà per una donna è un dato naturale, normale, la rende accettabile e piacevole perché modesta. La pienezza dei diritti e di libertà di una donna è segno di disordine, la rende disdicevole e disubbidiente, per questo un tempo veniva rinchiusa nei manicomi, alienata perché aliena. Ma i divieti generano un effetto paradossale: le dominate/donne subiscono il potere simbolico del dominante/uomo e contribuiscono, a loro insaputa, persino aderendovi, alla loro stessa subordinazione. Si tratta di comportamenti e schemi dispositivi in forza dei quali le donne esistono attraverso lo sguardo degli altri, perché da sempre oggetti attraenti e disponibili, mentre gli uomini si misurano con l’esercizio del potere su quegli oggetti.

Si pensi alla prostituzione, mostruosa macchina di tollerato e indiscusso sfruttamento di donne e bambine al servizio della sessualità maschile che si erge a diritto indiscusso e senza limiti

L’invisibilità opera, da un lato, rendendo il consenso femminile accessorio irrilevante, non certo misurabile in base alla dichiarazione della vittima che, si sa, ha sempre un recondito interesse a dichiarare il falso e, dall’altro lato, trasformando la violenza maschile da atto di appropriazione e dominio, qual è, in un impulso naturale di un uomo confuso, incapace di discernere tra consenso e dissenso, provocato da una donna disinibita e peccatrice. Siamo ancora a Eva e al suo peccato originale.

Conclusioni

La sentenza della Corte europea rivolge una vera e propria sfida, culturale e simbolica, a tutti i giudici europei, a partire da quelli italiani: operare un adattamento giuridico serio al nuovo assetto di rapporti tra i generi che si impone grazie alla rivoluzione ordinamentale costituita dall’ingresso della Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CEDAW) e della Convenzione di Istanbul nel nostro sistema giuridico ormai da molti anni e che, per la prima volta nella storia dell’umanità, delineano i diritti del solo genere femminile. Un soggetto estraneo, come sono state le donne, entra nel mondo del diritto connotato, dalla Rivoluzione francese in poi, dal trucco dell’universalismo dei diritti dell’intero genere umano che, in realtà, fino a oggi ha tutelato solo quelli degli uomini, preferibilmente bianchi, adulti, sani, occidentali, cattolici ed eterosessuali.

La sentenza della Corte europea rivolge una vera e propria sfida, culturale e simbolica, a tutti i giudici europei, a partire da quelli italiani: operare un adattamento giuridico serio al nuovo assetto di rapporti tra i generi che si impone grazie alla rivoluzione ordinamentale costituita dall’ingresso della Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CEDAW) e della Convenzione di Istanbul nel nostro sistema giuridico ormai da molti anni e che, per la prima volta nella storia dell’umanità, delineano i diritti del solo genere femminile. Un soggetto estraneo, come sono state le donne, entra nel mondo del diritto connotato, dalla Rivoluzione francese in poi, dal trucco dell’universalismo dei diritti dell’intero genere umano che, in realtà, fino a oggi ha tutelato solo quelli degli uomini, preferibilmente bianchi, adulti, sani, occidentali, cattolici ed eterosessuali.

Un esempio? In Italia vigeva l’articolo 3 comma 2 della Costituzione, ma alle donne era VIETATO l’ingresso in magistratura e nelle forze armate: due fortini del potere simbolico maschile per mantenere l’ordine

Il Comitato Cedaw nelle sue Osservazioni conclusive del 2017, all’esito del ciclo di valutazione del VII Rapporto sull’Italia, dopo avere apprezzato gli sforzi per migliorare la nostra cornice normativa in materia di violenza di genere, ha mostrato preoccupazione sia per il basso tasso di azioni penali e condanne che si traducono in impunità per gli autori di reato, sia per le difficoltà incontrate dalle donne nell’ottenere ordini di restrizione e di allontanamento. Alle stesse conclusioni è arrivato il Grevio tre anni dopo.

Il Comitato Cedaw nelle sue Osservazioni conclusive del 2017, all’esito del ciclo di valutazione del VII Rapporto sull’Italia, dopo avere apprezzato gli sforzi per migliorare la nostra cornice normativa in materia di violenza di genere, ha mostrato preoccupazione sia per il basso tasso di azioni penali e condanne che si traducono in impunità per gli autori di reato, sia per le difficoltà incontrate dalle donne nell’ottenere ordini di restrizione e di allontanamento. Alle stesse conclusioni è arrivato il Grevio tre anni dopo.

La Corte di Strasburgo richiama ogni giudice a scardinare convinzioni, mai poste in discussione fino ad oggi, compreso il principio di imparzialità messo in crisi, in primo luogo, dagli stereotipi nei confronti sia delle donne vittime di violenza di genere, sia, in modo uguale e contrario, degli uomini. L’assunto da cui partono le citate fonti sovranazionali è che poiché la violenza maschile è un fenomeno radicato nella cultura e nel rapporto tra i sessi, per contrastarla è necessario estirpare i modelli stereotipati, legati ai ruoli delle donne e degli uomini, che costituiscono la chiave di lettura per comprendere il contesto in cui le relazioni violente crescono e si alimentano. Gli strumenti giuridici per prevenire e punire la violenza di genere li abbiamo, ma non li applichiamo, in modo adeguato e su tutto il territorio nazionale, per un problema ancora troppo diffuso di arretratezza culturale.

La Corte di Strasburgo richiama ogni giudice a scardinare convinzioni, mai poste in discussione fino ad oggi, compreso il principio di imparzialità messo in crisi, in primo luogo, dagli stereotipi nei confronti sia delle donne vittime di violenza di genere, sia, in modo uguale e contrario, degli uomini. L’assunto da cui partono le citate fonti sovranazionali è che poiché la violenza maschile è un fenomeno radicato nella cultura e nel rapporto tra i sessi, per contrastarla è necessario estirpare i modelli stereotipati, legati ai ruoli delle donne e degli uomini, che costituiscono la chiave di lettura per comprendere il contesto in cui le relazioni violente crescono e si alimentano. Gli strumenti giuridici per prevenire e punire la violenza di genere li abbiamo, ma non li applichiamo, in modo adeguato e su tutto il territorio nazionale, per un problema ancora troppo diffuso di arretratezza culturale.

L’imparzialità è un lungo faticoso percorso che richiede un costante controllo sulla produzione giuridica che è, innanzitutto, una produzione culturale. Se la magistratura non affronta, con seria e impietosa autocritica, questa impervia strada, mette a rischio la propria legittimazione la cui fonte è costituita anche dall’imparzialità degli argomenti che usa nelle sentenze di violenza maschile contro le donne, depurandoli da stereotipi e pregiudizi che minano il valore stesso e la terzietà dell’istituzione. Abbiamo gli strumenti normativi e culturali per farlo, senza alibi, spetta solo a noi volerlo fare.

L’imparzialità è un lungo faticoso percorso che richiede un costante controllo sulla produzione giuridica che è, innanzitutto, una produzione culturale. Se la magistratura non affronta, con seria e impietosa autocritica, questa impervia strada, mette a rischio la propria legittimazione la cui fonte è costituita anche dall’imparzialità degli argomenti che usa nelle sentenze di violenza maschile contro le donne, depurandoli da stereotipi e pregiudizi che minano il valore stesso e la terzietà dell’istituzione. Abbiamo gli strumenti normativi e culturali per farlo, senza alibi, spetta solo a noi volerlo fare.

________________________

Questo articolo è stato pubblicato su Questione Giustizia